アフリカの南東部に位置するマラウイ。日本ではまだあまり知られていませんが、実は隠れたコーヒーの名産地です。今回は、マラウイの大自然で栽培されたコーヒー豆を販売する「ウォームハーツコーヒークラブ」の活動内容について、理事長の山田さんにお話を伺いました。

「ウォームハーツコーヒークラブ」が提供する、マラウイ産コーヒーの特徴

NPO法人せいぼじゃぱんが運営するコーヒーブランド「ウォームハーツコーヒークラブ」で販売されている、マラウイ産のスペシャルティコーヒー。注文が入ってから生豆を焙煎するため、フレッシュな状態のコーヒーを楽しめます。

「ウォームハーツコーヒークラブで販売しているコーヒーは、ベリー系の香りとまろやかな味わいで飲みやすいと好評です。ほのかに良質な酸味が感じられ、クセがないのでコーヒー好きの方はもちろん、苦手な方にもぜひ飲んでみていただきたいですね。

コーヒー豆の純粋な味を楽しめるブラックがおすすめですが、好みで砂糖やミルクを入れて飲んでいただいてもよいと思います。」と、せいぼじゃぱん理事長の山田さん。

マラウイは「コーヒーベルト」と呼ばれる地域に位置し、コーヒーの生産に適した気候を持つ国のひとつです。標高が高いところが多く、温暖な気候と降水量といったコーヒー栽培に適した条件がそろっています。

ウォームハーツコーヒークラブで扱っているコーヒー豆は、すべて自然栽培のもの。コーヒーのほかに、バナナやトウモロコシなどの作物を同時に育てることで、土壌の状態がよくなり、農薬や化学肥料を使用せずとも、おいしいコーヒーを生産できるのです。

また、栽培している農園はフェアトレード認証を受けていて、「プレミアム」と呼ばれる報奨金によって保育園やアグリビジネススクールを建設するなど、産地の発展にも役立っています。

マラウイで給食支援をスタート。そのきっかけとは?

せいぼじゃぱんでは、コーヒーの売り上げをマラウイの子どもたちの給食支援に活用する取り組みを行っています。

山田さん「この国の未来を担う子どもたちの成長のためには、学校給食の支援が重要だと考えています。そのために始まったのが、『セイボマリアマラウイ』という現地の団体です。その後、この団体を支援するために日本で始まったのがせいぼじゃぱんになります。

もともとは、2011年の夏くらいから2015年までJICAが学校給食支援を行っていたのですが、偶然にもその活動を引き継ぐかたちで、国立小学校に給食を提供する活動を開始しました。マラウイはJICAの派遣数が最も多い国でもあるので、日本との関係が深く、支援がしやすいというのもマラウイで活動をはじめたきっかけのひとつですね。」

世界の最貧国のひとつともいわれるマラウイ。小規模農家として生計を立てている家庭が多く、仕事の手伝いを優先されてしまい、学校に通えない子どもが多くいるのが実情です。

「ウォームハート・オブ・アフリカ」と呼ばれるほど平和なマラウイ

1965年までイギリスの植民地だったマラウイは、独立以降紛争を経験していない国のひとつです。「Warm Heart of Africa(アフリカの温かい心)」という別名を持つほど、平和な国として知られています。

山田さん「マラウイは、アフリカでは珍しく戦争したことがない国。 世界で一番平和な難民キャンプと言われる場所があって、そこに来た人はみんな出たくなくなってしまうほどです。」

世界の子どもたちのために。給食支援は究極の未来への投資

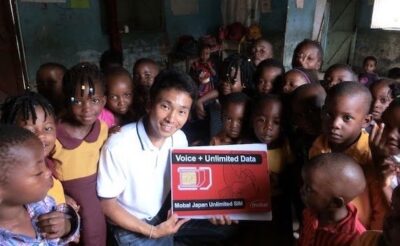

せいぼじゃぱん立ち上げ前は、イギリスの通信会社に勤めながら、マラウイの若者たちに職業訓練を行っていた山田さん。そこでのビジョンやミッションが給食支援活動の原動力にもなっています。

山田さん「その通信会社には、『Not only travels the world, Change the world(世界を旅するだけでなく、世界を変える)』という理念がありました。ただ単に、収益事業のために利益を得るのではなく、世界の未来のために、自分の子孫のために使っていくことを含めた経営モデルになっているんです。

学校給食の支援活動というのは、究極の未来への投資だと考えています。これを世界中に広めていくことが、せいぼじゃぱんのミッションです。」

マラウイ産コーヒー豆との出会い

マラウイ産のコーヒー豆を販売するきっかけとなったのは、コーヒー生豆の輸入卸売業を行うアタカ通称株式会社との出合いでした。

山田さん「携帯の通信会社で営業をしていとき、会社の近くにスペシャルティコーヒーを扱うアタカ通商さんの事務所があったので、訪ねてみました。そのときに、『チャリティーでコーヒー豆を使いたい』と相談したら、マラウイの豆を60kg提供してくれたんです。

ただ、それを保管する場所がなかったので、焙煎店も紹介してもらい、そこですぐに焙煎をお願いしました。焙煎してもらったら、売るしかなくなりますよね。それで始まったのがこの事業です。」

マラウイという国を知ってもらうために。コーヒーを提供する事業をスタート

寄付をもらった際の返礼品として、マラウイ産のコーヒーを提供する事業をスタートしたせいぼじゃぱん。まずは、日本で知られていないマラウイという国を知ってもらうためのツールとして、コーヒーを活用したといいます。

山田さん「例えば、駅前とか人が結構通る場所で、マラウイのための給食支援の募金を募るということだけをやったとしても、ほとんどの方が『マラウイってどこですか?』みたいな話になるんですよね。

なので、まずはマラウイを知ってもらうために、コーヒーを提供するということを始めました。コーヒーをきっかけとして、マラウイという国がどこにあって、どのような事情を抱えているのか、というところまで話をしていけるようになりました。」

マラウイの小学校の給食事情はどうなっている?

給食というと、日本では昼食をイメージすると思いますが、せいぼじゃぱんの給食支援では、朝食として現地でよく食べられているトウモロコシのお粥を提供しています。学校に行けば必ず朝食が食べられるため、親が子どもを学校に行かせようという空気が生まれたそうです。

山田さん「現地の政府の中に学校教育省というのがあって、その中に栄養省というのがあるんです。 その栄養省の下に学校給食を出す部署があって、そこのサポーターとして活動し、朝食を提供しています。

朝食である理由としては、貧しい国なので、朝学校に来てもらうきっかけを作っているということです。日本では給食のために学校に行く子は少ないかもしれませんが、マラウイでは、それがモチベーションになります。」

せいぼじゃぱんは現在、マラウイの小学校12校と幼稚園46校に支援を行っています。この活動によって、出席率の向上など、さまざまなよい影響をもたらしているそうです。

山田さん「学校給食の支援を行うことで、シンプルに出席率が伸びましたね。あとは、幼稚園や小学校の先生とのコミュニケーションによって、学校が抱えている課題が見えるようになりました。

たとえば、クラウドファンディングとかやるときに、行き当たりばったりで支援を行うのではなく、この幼稚園・小学校ではキッチンが破損しているとか、本当に必要としていることを支援できるようになるんです。」

せいぼじゃぱんの今後の活動について

他の先進国などと比べて、寄付の文化がないと言われている日本。山田さんは、そんな日本でチャリティー文化を広めるために、学生とのプロジェクトにも力を入れているといいます。

山田さん「私がいま取り組んでいるのが、学生との協働です。大学で国際経済を学んでいる子や活動に興味のある高校生などに、インターンや有給のスタッフとして参加してもらっています。その他にも、小学生に対してマラウイについて教える授業を行ったり、実際にマラウイのコーヒーを販売してもらうワークショップなどを行ったりもしています。」

コーヒーを飲みながら、マラウイや未来の子どもたちについて考えよう

さいごに、せいぼじゃぱん代表の山田さんから、Greenfield読者にメッセージをいただきました。

山田さん「マラウイのことを、知らない方がほとんどだと思います。なので、まずはコーヒーを楽しんでもらい、少しでもマラウイについて思い出していただけたらうれしいです。

私たちの孫やひ孫といった、これから先の時代を生きる子どもたちのこともみんなで考えていけるような、そんなコーヒーになればいいなと思っているので、せひおいしく飲んでいただけたらうれしいです。」

NPO法人せいぼじゃぱん 理事長 山田真人

2016年にMobell社員としてマラウイの学校給食支援への関わりを始め、2019年よりNPO法人せいぼの理事長として就任。日本での資金調達、団体の運営を担当。現在は、企業や学校との繋がりを構築し、マラウイ現地のストーリーを紹介しながら、寄付型のマラウイコーヒーの事業も展開している。