後藤陽一さんプロフィール

京都大学工学部卒業後、同大学の経営管理大学院修士課程を修了。スイスにあるローザンヌ大学の大学院にてスポーツマーケティングを学び、2011年、株式会社電通入社。電通総研にてエクストリームスポーツ特任リサーチャーとして、企業や自治体のアドバイザリーを手がける。

2014年よりFreeride World Tourの誘致を開始。長野県白馬村へアジア初の大会の誘致に成功する。Freeride World Tour日本支部マネージングディレクター・アジア地区統括。2019年11月に株式会社Pioneerwork創業。

『白馬』と『スイス』、2つの偶然

―Freeride World Tourを日本に持ち込んだ経緯を教えてください。

はじまりは2014年頃でした。当時在職していた電通で、スポーツビジネス分野の新規プロジェクトとしてスタートしたんです。

もともと小さい頃から白馬にある祖父の別荘に通っていたこともあり、スキー・スノーボードは身近な趣味のひとつでした。その流れで、2012年頃からバックカントリースキーを楽しむようになり、フリーライドのおもしろさや可能性を感じていました。

そんなとき、たまたま海外映像でFreeride World Tour(以下FWT)を発見。衝撃を受けたのを覚えています。

―海外映像をご覧になったのが、きっかけだったんですね。

そうですね。日本はウィンタースポーツ環境に恵まれています。FWTの開催ができたら、日本のウィンタースポーツ産業も盛り上がるのではないか。そう考えて、海外のスキー市場や運営事務局などのリサーチをスタートしました。

もうひとつの偶然として、FWTの本社はスイスのローザンヌにあるんです。僕は大学院時代、スポーツマーケティングの勉強で、スイスのローザンヌへ半年ぐらい行っていました。偶然が重なった感じです。

―後藤さんならではの偶然の重なりですね。

環境も後押ししてくれました。当時、僕は電通の新規事業部へ異動になり、若手育成の一環で、好きなプロジェクトにチャレンジできる環境があったんです。

僕がたまたまバックカントリーをやっていたということもあります。小さい頃に遊んでいた白馬でFWTをやるというアイデアは、自然の流れでした。

スイスのFWTの本社に、会社から直接電話しました。「日本開催をしてみないか?」ともちかけたのがはじまりです。

電通の新規プロジェクトからスタート

2014年 スイス運営本部との折衝をスタート

2017年 第1回目の日本大会の開催

2018年 日本支部として組織的運営がスタート

2021年 株式会社Pioneerworkが正式に日本支部の運営を開始

―もともとは電通の新規プロジェクトからスタートしたのですね。

はい、そうです。大企業ならではの大変さもありましたが。

電通では、すでにある大規模なイベントに企業スポンサーを獲得するような案件が多いんです。たとえば、オリンピックやワールドカップなどです。なにをするにしても規模が大きい案件が多いなか、新規事業とはいえ、チャレンジさせてくれたことに感謝しています。

―認知度が低かったフリーライドの大会を、ビジネスとして展開するのは、簡単ではなかったと思うのですが。

そうですね。明確にクライアントがいて、この予算でこういうことをやりたいといったイベントであれば、ビジネスとしても続く可能性は高いです。でも、FWTのプロジェクトはそうではありませんでした。

そもそも新しいスポーツのカテゴリーをつくって、そこに今までまったくなかったコンセプトで企業を呼び込まなくてはいけない。時間をかけて、少しずつそのコンテンツを大きくしていくのって、最初はやっぱり先行投資になりますよね。

―明確に結果が見えないプロジェクトは、歓迎されるような体制じゃなかった?

イベントのコンセプトからつくるような、長期的なことを簡単には続けさせてくれる会社ではなかったですね。FWTの成長性など、社内で理解を得ていくことは非常に大変でした。結果、今の規模でも電通で扱えるような事業ではないので、会社としては正しい判断だったかと思います。

―会社からのストップはなかったのでしょうか?

その後、別の部署への異動があったとき、「そろそろストップが入るのでは」と思ったんです。それから異動先の上司にプロジェクトの話をしたら、案の定、「そのプロジェクトは難しい」といわれたんです。

FWTを完全にやめるとなると、これまで協力してくれた方へも迷惑をかけます。どうすれば継続できるのか、このあとどうすべきなのかを模索しました。

一流企業を退職して開けた道

―会社からストップがかかったとき、日本でのプロジェクトはスタートしていたのでしょうか?

はい。1年目の開催が終わったシーズンでしたね。しかも国からのサポートもあり、3年間は開催できることは決まっていました。なおさら途中で放棄することはできなかったんです。たくさんの協力者の方がいましたので。

―大きな決断を迫られましたが、どのように乗り越えたのでしょう?

FWTの運営を継続するために、電通を退職することを選びました。FWT本社にとっても、日本支部に誰かいてほしいという希望がありましたし。

日本支部の運営を継続するために、Peak-Performanceの代理店企業と、FWTのスイス本社の2社から、全面的なサポートをいただけることになりました。日本支部として再スタートできたのが、2018年2月でした。

―大手の一流企業を退職してまで挑戦されたFWT運営だったのですね。

そうですね。まだまだ認知度の点で課題があり、さまざまな不安はありましたが。

―ビジネスとしての成長性や発展性に確信的なものがあったのでしょうか?

「もしかしたら化けるかもしれない」という考えはありました。日本のインバンド観光市場やウィンタースポーツ環境、自然資源の可能性を深堀していく必要はありましたが。もう少し頑張れば、いけるかもしれないというのはあったので。

日本と海外、その差とは?

―海外の会場と違いがあると思いますが、難しいのはどのようなところか教えてください。

端的にいうと、日本のスキー場では、バックカントリーエリアやサイドカントリーエリアで滑らせてあげる体制がないといったところでしょうか。

以前、北海道のキロロのバックカントリーエリアで大会をやったこともあるんですけど、選手60人ぐらいが大会フェイスまで1時間半フルハイク(板を履いた状態)、もしくは板を背負ったまま歩いて移動しました。

そこまでしないと、FWTが開催可能なレベルの急峻な自然地形に出会えないというのが、海外の会場とは一番違うところですかね。

―今回の会場のアライリゾートはどうでしょう?

アライリゾートはかなり特別なスキー場です。こんなスキー場は、日本ではほかにないというか。リフトで大会が開催できるレベルの斜面までアクセスできてしまうんです。

また、アライリゾートは、スキー場が非圧雪のフリーライドコースのリスクコントロールをしています。だからスキー場の運営会社が許可を出せば、開催はスムーズに決定するんですね。

ほかのスキー場の場合は、完全に管理外のバックカントリーエリアになるので、さまざまなステークホルダーが増えますし、運営側のリスクも高くなります。そこがかなり難しいところですかね。

―ステークホルダーといわれる人たちの理解を得るのは、ハードルが高いですか?

そうですね、かなりハードルが高いですね。日本のFWTの大会は、スキー場の外で行うことが多いんです。最初はスキー場の関係者だけでなく、スキー場の外の人にも嫌がられていました。

―スキー場の外の人たちからも理解を得る必要があるのですね。

はい、そうです。たとえば、バックカントリーガイドの方からの理解が必要になります。

バックカントリーのガイドの方からしたら、普段は人がいないはずの場所で大会が開催される。そうなると、急になにしてるんだってなるのは当然です。

大会がスキー場経営の枠を広げるきっかけに

―毎年大会を開催していくためには、スキー場の中の人たちとの関係も大切ですよね。

そうなんですが、最初はトラブルもありました。スキー場の中の人でいうと、パトロールの方がいます。

たとえば、通行制限されている場所を通らないと、スタートゲートに行けないスキー場があります。可能な限り安全対策はするんですけど、どうしても通行制限を避けて通れないところがある。

そこに入ってしまったところを偶然パトロールの方が発見して、クレームになったことがありました。本国のCEOが日本語で作った謝罪文を持って、謝罪に行ったこともあるんですよ。

―スキー場の中の人たちから理解を得たのには、なにかきっかけがあったのでしょうか?

FWT本部としても、「日本にはこれだけいい山があるのに、スキー場のパトロールの理解がないと非常にもったいない」という考えがありました。今後のFWTの発展にとっても、日本のスノー業界の発展にとっても、ボトルネックになる可能性があるからと。

そこで、八方尾根と五竜のパトロールの方々を、2年に分けて1週間ずつ、海外研修に行ってもらう機会をつくったんです。大会のファイナルを開催しているスイスのヴェルビエと、カナダのキッキングホース。その2つのスキー場でのパトロール研修です。

―海外の研修後、どのような変化があったのでしょう?

その研修をしてから、八方尾根の方に「やっと白馬のスキー場に外国人が来ている理由がわかった」といってもらえました。自分たちがいる場所のよさを再発見してもらえたんです。

それからはもう全然変わりましたね。今まで閉鎖していたエリアを安全管理しながら、次はどこのコースを開けられるか、そういう目線にパトロールの方がなってくれたので。

―スキー場にとっては大きな変化ですね。

そうですね。スキー場の経営の枠を広げる、大きなきっかけになったと思います。

たとえば、八方尾根に『おむすび』っていう斜面があります。今はフリーライディングゾーンとしてスキー場のWebサイトに載ってますが、昔はそこを滑ったら、リフト券を取りあげられてしまうような場所だったんです。

でも、今はちゃんと高度な専門性を持った方が雪崩コントロールをして、一般に解放しています。FWTがなかったら、ここは開けなかったといわれました。

ロケーションの選定基準とは?

―日本での大会場所を決定するとき、本部の承諾が得られなかったケースはありましたか?

いいえ、ある程度、日本に関しては信頼してもらっています。本部に申請して否認されたことはありません。

―本部からの信頼が厚いのですね。

以前、日本でワールドツアーをやったことも実績になっています。日本の山がどのくらいのレベルか、スイス本部もわかってくれているので、話がスムーズですね。

―安比や舞子などでも開催されていますが、ロケーションの選定基準にはどのようなものがありますか?

ひとつは「山の斜面がFWT開催の基準を満たしているか」というところですね。もうひとつは、「山の斜面をリスクコントロールできる人が集められるか」という観点があります。とくにバックカントリーでやる場合は後者の方が必要です。

―コースを選定する基準もあるのでしょうね。

はい、開催地の基準をまとめた「FWT Approval」があります。高低差・斜度・起伏の割合など、細かく設定値があるんですよ。基準をクリアしているか、事前に写真を送るなどして、本部にも確認してもらいます。

目安ですけど、1*(ワンスター※大会レベルのこと)だったら、垂直標高差はだいたい100メートルくらいとか。4*(フォースター)だったら、300メートルは必須とかあります。

あとラインですね。標高差100メートルあっても、どこを滑っても同じ地形だと差がつきません。最低でも3つくらい、違うラインを選べるような斜面である必要があります。

―エントリーポイントも決めなくてはいけませんね。

エントリーポイントもいろいろあって、今回のアライのように3つに分けるケースもあります。ピラミッド型の斜面だったら、エントリーポイントは1か所しか確保できません。大会によってこの点が変わります。

たとえエントリーポイントが1か所しかなくても、違う感じのラインを選手が選べることが必要です。左・真ん中・右みたいな感じで。

また、斜度が50~30度以上の急斜面は、必ずないといけない。加えて、ジャッジエリアからコースがしっかり見えるか、その場所の確保ができるかも大切です。

コースを選定する基準には、さまざまな条件があります。

大会運営の難しさと課題

―これまでの大会運営で、苦労したのはどのようなところですか?

立ち上げ当時は、やはりスキー場の内外の方々にイベントを理解してもらい、協力してもらうことが一番難しかったですね。

たとえば、すでに山でお仕事をされているパトロールの方や、スキー場の方、ガイドの方などからの理解と協力が必要でした。

―大会は天候にも左右されるのではないでしょうか?

そうですね、天候にも大きく左右されます。2018年の白馬の大会は悪天候で、9日間待ったんですけど、結局できなくて。

結果、カナダで白馬のイベントをやることになったんです。「Freeride World Tour Hakuba staged in Kicking Hours」という名称になりました。

天候の影響が大きいため、明確なスケジュールは直前まで決められません。山に物を上げるとか、撮影とか、事前に決めても結構直前に変わることがあります。そういうところが、すごく難しいです。

―多くの方々が関わる大会だけに、大変ですね。

はい。現在では関わっていただく方が増えてきたので、次のステージとして長期的に継続するための仕組みづくりを考えています。運営上の体制づくりや予算の管理など、それぞれがうまく循環しないといけないので、課題とハードルがあります。

―大会を運営する資金面はいかがでしょうか?

なかなか大きな利益を生むタイプのイベントではないので、かなり難しいですが、一緒に大会を作っていく意識でサポートしてくれるスポンサー企業さんにはかなり支えられています。大会をいかに意義のあることとして位置づけるか、開催する意味をもっと明確にしなくてはいけないと思っています。

多くの人が関わる大会運営

―どれくらいの方々が大会の運営に関わるのでしょうか?

大会グレードによって全然違いますね。規模が大きい白馬開催だと、みんなが想像してるより運営人数が多くて、毎回びっくりされます。

―どれくらいの人数体制で運営されるのか、具体的に教えていただけますか?

舞子やアライリゾートの場合は、スキー場内での開催なので、スキー場スタッフの方が広範囲に協力してくれます。運営事務局は最小人数で動くときもあります。

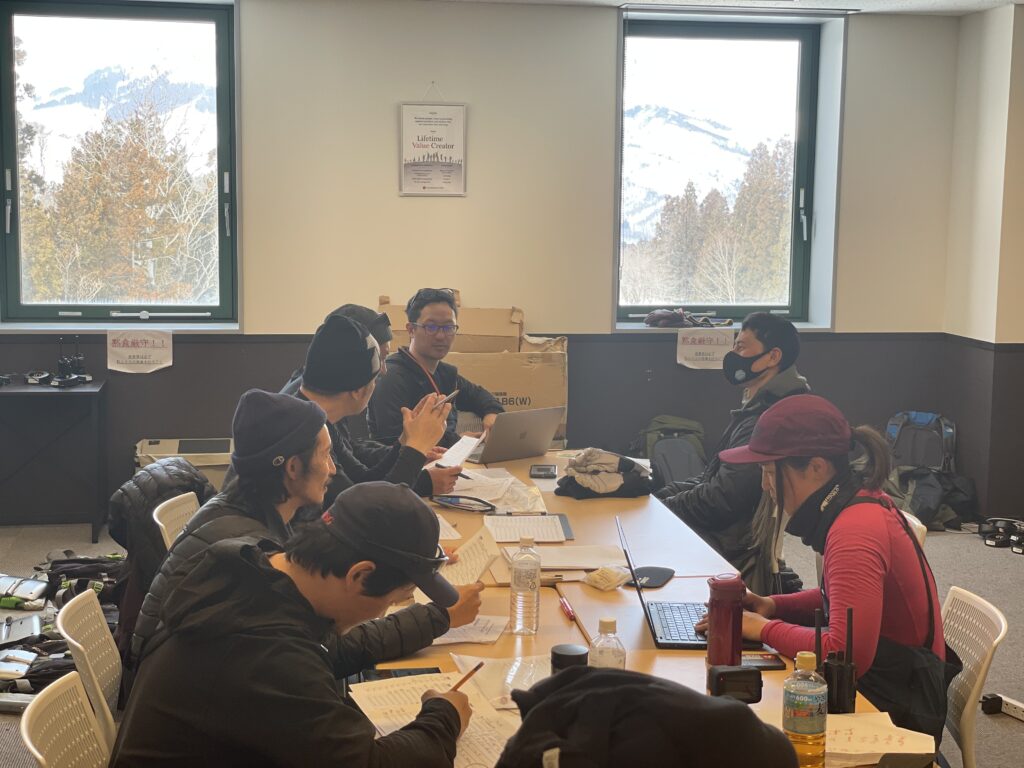

とはいえ、最少でもジャッジは基本的にスキー3人、スノーボード3人。運営事務局としては僕と浅川、セキュリティはパトロールかガイドがいます。合計5~10人くらいはいるような感じです。

ほかにもスポンサーの方、PRやSNS担当、オフィシャルカメラマン、ボランティアマネジメントなどを含めると、合計で30~40人くらいにはなってくると思います。ボランティアの方も結構毎年きてくれて、大変助かっています。

―現在、ボランティアは公に募集されているのでしょうか?

今年、初めて事務局で募集をしました。白馬の大会は、昔から白馬村観光局で募集してくれていました。

これからを担うジュニア世代の育成

―ジュニアの育成については、どのようにお考えですか?

ジュニアの育成は非常に意義が大きいと思っています。トップになった選手が、海外の大会に出られるような仕組みをつくるなどですね。

―大会の参加者の輩出や育成などで、なにか活動していることはありますか?

たとえば、今年はセーフティーワークショップを大会参加の必須プログラムとして導入しました。今の日本では、子供向けのそういったプログラムはほぼありません。

セーフティーワークショップを通して、スキーやスノーボードが好きな子供を育てていければといいなと思っています。将来のフリーライド選手を育てていくようなことができればいいですよね。

―ジュニアの育成活動で、なにかよい反応はありますか?

そうですね。フリーライドの大会に出てくるお子さんって、ハーフパイプやアルペンのレースなどに、あまり興味がない場合も多いんです。スキーやスノーボードはすごく好きなんだけど、「一緒に滑れる仲間がなかなかできない」みたいなところがあって。

なので、「このイベントでは年齢の近い子たちが集まるから、コミュニティができていいね。ありがとう」と親御さんからいわれることがありすごく嬉しいですね。

セーフティーワークショップを必須プログラムに

―セーフティーワークショップを今年から基本プログラムとした理由を教えてください。

大会をやってる意味や存在価値を高めていく必要があったためです。

この大会はまだ知名度が低く、大きな経済効果を生むステージではありません。安全啓蒙活動を通して、世の中にしっかりとフリーライドの楽しみ方を発信していきたいと思っています。

―シーズンすべての大会で、全選手に参加必須としたのは、今年が初めてですよね。

はい、そうです。海外だと、ワールドツアーの選手は、シーズン最初にセーフティーワークショップを受けることが必須です。予選やジュニア大会も含めて、全大会で参加を必須としているのは、現在では日本のみかもしれません。

―親御さんの理解があるご家庭が、参加者の大半を占めると思います。やはりご両親のいずれかが、スキーやスノーボードを楽しまれるケースが多いですか?

多いですね。ただそれがいいかというと、ちょっと微妙だなとも思っていて。

ジュニアのカテゴリーは14歳未満の 『U-14』 と、 14~18歳までの『U-18』の2つに分かれています。スキーの男子だけ、14歳未満の『U-14』 、 14~16歳まで の『U-16』、16~18歳 までの『U-18』の3つのカテゴリーに分かれます。

いずれにしても、日本では14歳以下に選手が偏りすぎていて。その年齢だと、当然お父さん、お母さんと一緒に来ます。でも、高校生になると選手がめっきり減ります。親ありきの参加になってしまうと、そういう傾向になってしまうという課題があります。

海外だと全然そんなことなくて、14~18歳までの『U-18』が一番多いんですよ。親のお金ではなく、自分の時間とお金を使っても続けたいと思えるスポーツになるかどうかは、フリーライドに限らずウィンター業界共通の課題だと思っています。

FWTアカデミーの再開に向けて

2019年にFWTが開講。ゲレンデから一歩づつフィールドを広げていける、日本で初めての体系的なフリーライドスキー・スノーボードスクール。「フリーライドをみんなのものに」がコンセプト。

FWTのジャッジや山岳ガイドにより、FWTのモットーである「セーフティーファースト」をベースに、フリーライドを安全に楽しむノウハウを詰め込みスタート。

―セーフティーセミナーとは別に、FWTアカデミーというのも開講されていたと思いますが。

現在、FWTアカデミーは休眠状態です。

理由としては2つあります。指導者側の層がまだ発展途上であること。そして、日本市場では受講ニーズが高まっていないということです。

―まずは指導者の育成が必要なのですね。

はい。日本でパウダーや自然地形を滑るテクニックやリスクを教える指導者となる道はまだ整備されていません。教える方の確保がすごく大変だったんです。

―受講ニーズとしては、どのようなところが考えられるのでしょうか?

コロナの前の受講ニーズとしては、中国や台湾などのアジアの方が多かったですね。スキー・スノーボードをやってて、日本に遊びに来る人たちです。

たとえば、中国のカチカチの人工雪のバーンしか滑ったことがなくて、日本のパウダーに憧れて来たような人たちです。そういう方なら、アライリゾートみたいなスキー場はとても興味あるだろうし。

そういう方がパウダーの大斜面や木の間を滑るときなどに、滑り方を教えてほしいという需要はあったんですよね。コロナ禍になってインバウンドがなくなり、受講ニーズも減りました。

コロナ後、海外の方が遊びにくるようになったら、ニーズはしっかりあると思うんですよね。その際にはFWTアカデミーの再開もありえると思っています。

―FWTアカデミーの再開を個人的にも楽しみにしております。ありがとうございました。

ライター

Yoco

山岳部出身の父のもとに生まれ、自然を相手に楽しむ事が日常的な幼少期を過ごす。学生時代は雪なし県ザウス育ちの環境で競技スキーに没頭し、気がつけばアウトドアスポーツ業界での勤務歴は20年程に。ギアやカルチャーに対する興味は尽きることなくスキー&スノーボード、バックカントリー、登山、SUP、キャンプなど野外での活動がライフワークとなりマルチに活躍中。最近ではスケートボードや映像制作にも奮闘中。