手つかずの自然が多く残るネイチャーフォトの聖地「北海道」。一眼レフカメラを趣味とする人はもちろん、誰しも北海道の雄大な自然に憧れを抱く人は多いはず。今回、北海道に移住して5年目の筆者が、北海道が持つフィールドとしての魅力やネイチャーフォト撮影の醍醐味をお伝えします。

なぜ北海道がネイチャーフォトにとって理想的な環境なのか

ネイチャーフォトとは、自然を題材とする写真のことを指します。“自然”という言葉の広さからもわかるように、ネイチャーフォトの被写体は野生動物や植物、星空や山岳風景などさまざま。ネイチャーフォトの最も基本的で重要な要素は、「四季の濃さ」だと考えます。

日本一の厳しい冬を含めて四季が非常にはっきりとしている北海道は、自然環境の濃度が高く、そこに暮らす野生動物の息づかいを身近に感じられる恵まれたフィールド。

近所の裏山に一歩足を踏み入れれば、野生のエゾシカやエゾリス、キタキツネ、猛獣のヒグマに出会うことも…。この野生動物との遭遇率の高さは、ネイチャーフォトを題材とするフォトグラファーにとって、まさに理想的な環境といえます。

様々なネイチャーフォトのジャンル

ネイチャーフォトの各ジャンルの魅力を紹介します。

山岳風景

山に登って見た景色への感動を写真で表現する、というのは自然なことのように思います。同じ景色には二度と巡り遭えないからこそ、写真のクオリティは妥協したくない。そう考えるので、三脚や複数本のレンズを背負って山に登り、夢中で撮影するのです。

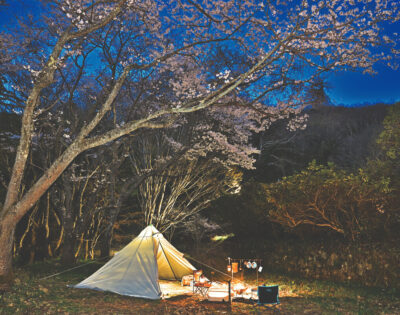

星景風景

星空と風景を一緒に画角に収める“星景写真”といわれるもので、星空だけを写す“天体写真”とは区別します。星空をどこで撮っているのかという情報を併せて、オリジナリティのある表現ができます。

野生動物

北海道の自然環境は、野生動物たちにとってまさに楽園。北海道の広大な土地には大雪山系や日高山系、知床半島など、7つのエリアが国立公園に認定されているほど、自然の濃度が高い場所です。時には都心部にもヒグマが出没することがあるほど、ヒトの生活圏のすぐ近くにも多くの野生動物が息づいています。

北の大地で懸命に生きる野生動物を撮影していると、彼らはさまざまな気づきを与えてくれますよ。

山岳登攀(とうはん)

ロッククライミングを含む登山スタイルのことを指します。クライミングにも様々なジャンルがありますが、自然の岩壁を対象にクライミングする“アルパインクライミング”といわれるジャンルが、筆者が特に熱中している分野。

登る体力はもちろんですが、ロープワークや、自然にある物を使ったアンカーの構築など、多様で高度なスキルを駆使して山に登る、「山の総合格闘技」です。

とりわけ、積雪寒冷地である北海道は、自然の滝が凍結した“氷瀑”も多くあり、この氷瀑をアイスバイルやアイゼン、アイススクリューというギアを駆使して登る「アイスクライミング」の名所がいたるところにあります。

実はアイスクライミングもアルパインクライミングのジャンルの一つ。この恵まれた環境だからこそ体験できるエキサイティングなアクティビティを題材に、写真で「表現をする」人はまだほとんどいません。人知を超えるスケールの大自然と、その自然に真っ向勝負を挑む人間-被写体が、筆者を夢中にしています。

将来的に挑戦したいネイチャーフォトのジャンル

バックカントリースキー

スキーで山岳エリアを自由に滑走するアクティビティがバックカントリースキーというジャンルで、「山スキー」ともいわれます。北海道はいわずと知れたスキーの聖地でもあり、世界中から多くの人々がスキーをするために来道します。

広大な山肌で、パウダースノーを巻き上げて滑走するスキーヤーを撮影するのも一興でしょう。

6,000m峰の山岳風景と登攀

高所登山、海外登山の登竜門といわれる高度が6,000mといわれています。北海道の山で経験を積み、世界の山に挑む人もいます。世界の8,000m峰14座が踏破された今、冒険的なアルパインクライミングの方向性はより難しく、厳しいルートからフリー(人間の力だけで)で、より速いスピードで山頂を目指すスタイルが主流になってきています。

筆者にとっても海外山行は憧れ。しかし、どうせ登って撮るなら、6,000m峰をアルパインクライミングのスタイルで山頂に立ちたい…そう考えています。

自分にしか撮れない写真で独自のメッセージを伝えたい

「なぜそこまでして写真を撮るのか?なぜそこまでして山に登るのか?」

筆者もよくそう聞かれます。その答えは、目の前の光景を他者と共有し、今私たちが生きている世界がいかに美しくて、危ういのかを伝えたいから。

そして、みんなが自然との接し方について今一度考えるきっかけにしてもらいたいと望んでいます。野生動物を例に挙げれば…

「寄ってくるキツネが可愛いからエサをあげよう」

「ヒトに撃たれるヒグマがかわいそうだ」

そういった人たちが、キタキツネへの餌付けは人馴れを助長し、車にひかれて最期を迎える”ロードキル”を招きます。

ヒグマであっても、撮影を目的とした過度の接近や餌付けによって人馴れが進めば、人身事故を未然に防ぐためにも殺処分しなくてはいけなくなります。知床財団の活動で有名になった「ソーセージの悲しい最期」※が象徴的です。こういった行為は、間接的に罪のない動物を殺しているのと変わりません。

クライミングにおいては、一般的に

「こんなところを登るなんて危険過ぎる」

「安全であることが常に優先されるべき」

という意見もよくあります。クライマーというのは、技術を持って“危険”を“困難”に変える力をつけている人たちです。

また、安全という概念に囚われすぎると、”冒険”ができなくなります。冒険とは文字通り、危険を冒すということ。リスクと自分の実力を秤にかけて、挑戦をする。その挑戦を経て、自己成長していけます。その点でアルパインクライミングには、自然の中でヒトが心身ともに成長するためのエッセンスが詰まっている行為といえるでしょう。

これらのことを文章だけで伝えるのは難しいかもしれません。そして、自分で経験しないとわからない感覚的な部分も大いにあります。つまり、自分だからできる経験を持って、見たものや感じたものを「写真」に落とし込み、メッセージを乗せることで、写真を見た人に自然との接し方や自らの生き方を見つめるきっかけにして欲しいと願っています。

ライター

Sho

1995年生まれ。元新聞記者。写真の趣味をきっかけに2020年から北海道に移住。野生動物や自然風景、山岳写真を撮影する週末カメラマンとして活動している。山岳登攀にも力を入れており、北海道を拠点に沢登りやアルパインクライミング、フリークライミング、アイスクライミング、ミックスクライミングなどジャンルを問わず登るクライマーでもある。写真も山も、挑戦と冒険をモットーに生きている。山帰りは、デカ盛り大好き大食い野郎と化す。