コーディネーショントレーニングの歴史

近年、日本の子供の体力・運動能力は低下傾向を示しています。

この背景には、生活環境の変化による運動遊びの減少があげられます。

また自分の体をコントロールできない、基本的動作能力の未習得が問題となった怪我も増えているのが現状です。

運動能力は、筋力や瞬発力などのエネルギー系と小勢力あるいはコーディネション能力の情報系(神経系)にわけられます。

幼児期は、神経系の運動能力を身につける敏感期であります。

このことから、幼児期においてコーディネーション能力を養うトレーニングを行うことは重要で、その先の運動能力にも影響する大きな因子です。

コーディネーショントレーニングの歴史

コーディネーショントレーニングは、旧東ドイツ(現ドイツ)のライプチヒ大学でスポーツ科学を研究していたネイマル(Meinel,K)により1960年代に提唱されました。

ライプチヒ大学は、心理学の父として称されるヴィルヘルム・ヴントも在籍していた名誉ある大学です。

そのライプチヒ大学でスポーツの試合で勝てる選手を育てる研究が、国家をあげて行われており、1989年にベルリンの壁崩壊の後ヨーロッパ中に広まりました。

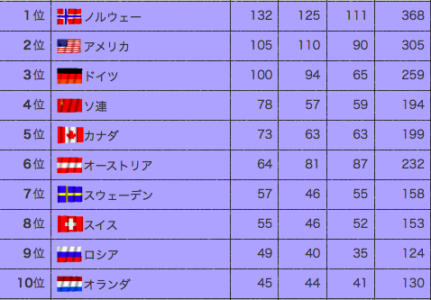

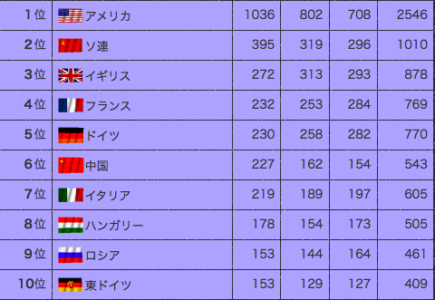

以下の図をご覧ください。

出典: 冬季オリンピックメダル数順位

出典: 夏季オリンピックメダル数順位

夏季と冬季オリンピックの歴代メダル順位になります。

夏季では10位内に6つが、冬季では10位内に5つがヨーロッパ地域の国が名を連ねます。

国際大会でわかるように、はやくからスポーツ科学を取り入れコーディネーショントレーニングを行なっていたヨーロッパ地域で結果を出しています。

青年期や成人期で、その身体機能の高さが現れることがわかります。

では、日本ではどうでしょうか?

日本では、提唱されてから約40年近く遅れてから、コーディネーショントレーニングが普及してきました。

しかし、生活環境の変化や運動習慣が減少したこともあり、運動能力は減少しています。

これでは、スポーツで活躍する選手が減少してしまったり、健康水準の低下はいなめません。

また、運動をしないことや少ないことで、年を取り高齢化した際の健康寿命の低下も懸念されます。

コーディネーショントレーニングの7つの運動要素

次に、コーディネーショントレーニングを実践するうえで、知っておかなければいけないコーディネーショントレーンングの運動要素7つをご紹介します。

定位能力

自分自身や物・人物などの位置関係を把握する能力です。

親がなんらかのポーズを決めそれを子供が真似できるかどうか。

さらに、ボールの落下点に正確に入ることができるかどうかなどの能力です。

識別能力

手や足、道具などを扱う能力です。

ボーリングで目的物にボールを投げられるかどうかや、目的物に自らの体を動かせるかどうかをさします。

反応力

合図やなんらかの動作において素早く反応し、行動できるかどうかの能力です。

笛の合図とともに素早くダッシュできるかなどをさします。

変換能力

状況に応じて適切に対応する能力です。

ドッチボールなどで、瞬時に対応し行動にうつす能力のことです。

連動能力

体をスムーズに動かす能力です。

柔道で投げられた際にスムーズに受け身をとったり、前回りをする際のスムーズさを指します。

リズム能力

なにかしらのリズムに自らタイミングを合わせられる能力です。

大縄跳びの八の字を行なっている際に、タイミングよく縄に入れるかなどをさします。

バランス能力

バランス能力は、崩れた体勢でもバランスを保てる能力です。

転倒しそうになった際に、体を立て直せる能力をさします。

コーディネーショントレーニングの内容

最後に、ここまででご紹介したコーディネーショントレーニングの7つの要素を含む幼児期でもできるトレーニングをご紹介いたします。

ダルマさんの一日

ダルマさんが転んだと似ていますが、ダルマさんの一日では動いてもいいのが特徴です。

鬼は、一日に起こるできごとを言います。

鬼が「ダルマさんが眠った。」

と言えば、寝る真似っこをします。

その真似っこができなければ、負けとなります。

この遊びは、言葉の合図で動きを変換する能力や言われた事柄を瞬間的に変換する反応力、自分がどのような動きをしているかなど、さまざまな運動要素を含みます。

けんけん列車

けんけんぱーをやるように、丸を書きます。

出発地点とゴール地点から一人ずつけんけんぱーを行い、ぶつかったところで足じゃんけんをします。

負ければ、出発地点まで戻り再度けんけんパーを行います。

この遊びは、片足または両足で丸のなかにとどまるバランス能力やリズム能力、片足ジャンプから両足を開いてジャンプなど運動の連動性を養うことができます。

ゴロゴロどっちボール

丸を書いて、丸のなかに人が入ります。

丸のそとの人が、丸のなかに入っている人をめがけボールを転がし当てます。

この遊びは、ボールを使う識別能力・どうやったら当てられるか・逃げられるかなど変換能力も養えます。

このように、幼児期にはわかりやすく続けやすい遊びが大切になります。

また、違うことに注意がいきがちになってしまうため遊びに集中させる環境も必要でしょう。