子どものゴールデンエイジ期とは

みなさん、ゴールデンエイジ期をご存知でしょうか?

簡単に説明しますと、ゴールデンエイジ期とは子どもの発達段階における時期の1つです。

ゴールデンエイジ期をこまかく分類しますと、

- プレゴールデンエイジ期

- ゴールデンエイジ期

- ポストゴールデンエイジ期となります。

これらは、発達段階指標であるスキャモン曲線を元に分類され、各ゴールデンエイジ期にどのような運動機能が向上するか、またどのような運動機能が向上する時期なのかを3つのグループにしています。

これら3期の分類を詳細に説明していきます。

プレゴールデンエイジ期

個人差もありますが、3〜8歳程度を指します。

この時期は、自らの身体のコントロールが未熟な時期であり、さまざまな基本動作(飛ぶ・ジャンプする・片足でバランスをとるなど)を習得する必要があります。

ゴールデンエイジ期

9〜11歳程度を指します。

プレゴールデンエイジ期で習得した基本動作が、自らの意志で動かせるようになってくる時期です。

この時期のスキャモン曲線を見てみると、神経系の発達が著しく高くなっています。

そのため、今まで習得してきた基本動作を応用したり、見て真似ることが上手になってきたりする時期です。

また今までできなかったことが、突然できるようになるなど、技術・センスなどが急激に成長する時期になります。

ポストゴールデンエイジ期

12〜14歳ごろとされています。

この時期には神経系の発達が9割〜10割形成されているため、急激な成長はむずかしくなります。

反復した練習を繰り返すことが重要で、動作の正確性や質を高めていく時期に適します。

現在と過去の運動能力の推移を知る

ゴールデンエイジについて、ご理解いただけたかと思います。

要約すると、ゴールデンエイジとは神経系の発達が著しい時期を指し、9〜12歳くらいに時期を迎え運動機能が著しく発達する時期です。

ここで間違えてほしくないのは、ゴールデンエイジ期にたくさんの運動をさせればいいわけではありません。

ゴールデンエイジ期の前の運動機能の推移を過去と比較して考えます。

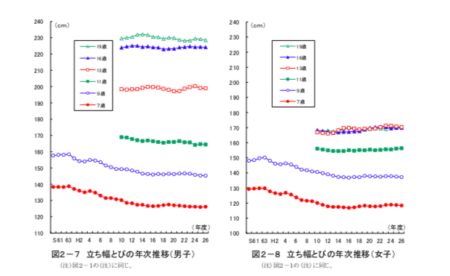

出典: 立ち幅跳び

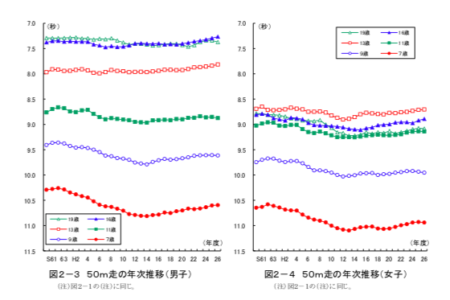

出典: 50m走

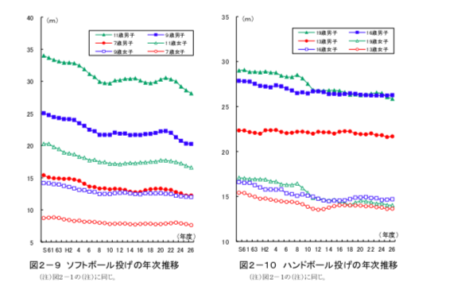

出典: ソフトボール投げ

上の図は飛ぶ・走る・投げるなどの基本動作の経時的推移です。

昭和61年度と比較して右肩下がりに減少しているのがわかります。

また、年齢別で見てみると7歳台のプレゴールデンエイジ期に著名な低下を示します。

プレゴールデンエイジ期に必要な基本動作能力が習得できなければ、ゴールデンエイジ期でその基本動作能力を応用した運動ができなくなり、結果としてゴールデンエイジ期の運動能力も、昭和61年代と比較すると低値となっています。

つまり、ゴールデンエイジ期を迎えるまでに基本動作能力をあげられるかで、ゴールデンエイジ期の応用運動能力が左右されると言えるでしょう。

ゴールデンエイジ期までにすべきこと

ゴールデンエイジ期は、応用運動能力やスキルを高めるための最高の時期です。

ゴールデンエイジ期を迎えるまでのプレゴールデンエイジ期に、どれだけ基本能力を身につける機会があったかが大切なのです。

では、具体的にゴールデンエイジ期を迎える前段階のプレゴールデンエイジ期に何をすれば良いのでしょう。

特別にすることはありません。

プレゴールデンエイジ期の子どもには、生活そのものが基本運動の力を高める機会なのです。

たとえば、屋外にある縁石を思いだしてみてください。

縁石と縁石のあいだが離れていたり、長い直線になっていたりします。

そこをうまく歩くだけでも、バランスや足の筋肉などが鍛えられます。

そう考えれば、公園やなにげない土手でも子どもの基本運動の力を高めることができるのです。

最近ではテレビゲームや室内ゲーム、保育園の送り迎えに自転車を使用することが多くなっています。

大人の生活も変わりましたが、子どもの運動をする機会も同時に減っているのです。

ですので、少しでも外で遊んだり散歩などで、屋外にいる時間をつくることが必要なのだと感じます。

子どもは遊びを考えるプロです。

外には遊ぶものがたくさんあるため、外に出て散歩するだけでも基本運動能力を高めることに繋がるのです。