スプリング・エフェメラルとは、早春のある時期に一斉に開花する植物。主に雑木林で開花し、地面を春らしく彩ってくれます。今回は、早春の花々を取り上げ、その成長を支える雑木林の価値や課題、保全についてお伝えします。

スプリング・エフェメラルとは?

スプリング・エフェメラル(spring ephemeral)は「春のはかない命」を意味し、早春に花を咲かせ、花が終わると地上部が枯れて地下で休眠する植物の総称です。

これらの植物は、ほかの植物が芽吹いて葉を広げる前の限られた時期に、地面まで届く太陽の光を利用して光合成を行い、短期間で成長と繁殖を完了します。具体的には、カタクリ、セツブンソウ、フクジュソウ、イチリンソウ、ニリンソウ、キクザキイチゲ、アズマイチゲ、エンゴサクなどの植物がその例です。いくつかの種を写真で紹介します。

カタクリ

北海道から九州にまで分布し、群生する。鱗茎から採ったデンプンが、本来の片栗粉。厚く柔らかい質感の葉は普通2枚で、淡い緑色の模様がある。

ニリンソウ

北海道から九州にまで分布し、湿ったところに群生する。茎の先に2個の白い花を咲かせる野が名前の由来。

フクジュソウ

北海道から九州にまで分布し、明るい林内などに生える。葉は羽状に3〜4回細裂し、枝先に黄色い花を上向きに咲かせる。

アズマイチゲ

北海道から九州にまで分布し、落葉樹林や草地などに生える。茎の先につく1個の花は白色で、基部が紫がかっていることもある。

スプリング・エフェメラルは落葉広葉樹、つまり秋に葉を落とす樹種からなる雑木林と深い関係があります。

雑木林とは

雑木林は、コナラ、クヌギ、シデ、クリ、ヤマザクラ、カエデ類などの落葉広葉樹を中心に構成されています。これらの樹種は成長が早く、伐採しても切り株から新しい芽が成長し再生するのが特徴です。これを萌芽更新といいます。

伐採後に若枝が育ち15~20年ほどで再び利用できる大きさになるため、複数の区画を毎年順番に利用し15~20年で最初の場所に戻るサイクルで利用されてきました。

その結果、さまざまな成長段階の明るい林がモザイク状に存在することになります。適度に人の手が入ることで変化に富んだ環境が維持され、多種多様な動植物が生息できるようになるのです。

この持続可能なシステムが何百年も続いてきた結果、雑木林の環境に適応した生物による特有の生態系がつくり上げられました。

雑木林とスプリング・エフェメラル

春先の雑木林では、木々の葉はまだ開かず林床に十分な光が届くため、スプリング・エフェメラルの植物が光合成を行い、成長・開花するのに適した環境です。

そして、樹木が葉を茂らせ林床が日陰となる夏が来る前に、これらの植物は地上部を枯らし、地下の球根や根で休眠します。

常緑樹の森では一年中林床が暗く、光を十分に確保できません。逆に、一年を通じて光が当たる草地などの場所では、成長の早い植物に覆われて生存が難しくなります。

スプリング・エフェメラルは、ほかの植物がいまだ生長し始めない早春に、日光を利用できる雑木林の環境にうまく適応した種なのです。

雑木林と暮らし

電気やガスが当たり前に使えるようになるまでの暮らしでは、雑木林から燃料・食料・生活資材などの恩恵を受けていました。

雑木林から得られる薪は調理や暖房の燃料として不可欠であり、特にコナラやクヌギは炭焼きに適しています。ほかにも、木材は農具や家屋の材料として活用されました。

また、雑木林の落ち葉は畑で利用する堆肥となり、山菜やキノコ、栗などは貴重な食材です。さらに、昆虫や野鳥が多く生息する環境は子どもにとって絶好の遊び場となります。

このように1960年代頃までの日本では、雑木林は人の暮らしに密着していました。

雑木林の危機

いま雑木林は、管理が行き届かず特有の環境が失われ、危機的な状況です。環境が変われば、雑木林に適応してきた種は生き残れません。また、放置され荒れた林には不法投棄が増えたり、切り開かれて転用されたりする可能性もあります。

ここからは、雑木林が荒廃した背景について説明します。

生活と切り離されたことによる荒廃

かつての雑木林は薪や炭、落ち葉の供給源として定期的に伐採・利用されていましたが、ガス・電気が普及した現在、活用される機会はほとんどありません。生活から切り離され、雑木林との関わりが減り、人と雑木林との結びつきは薄れてしまいました。

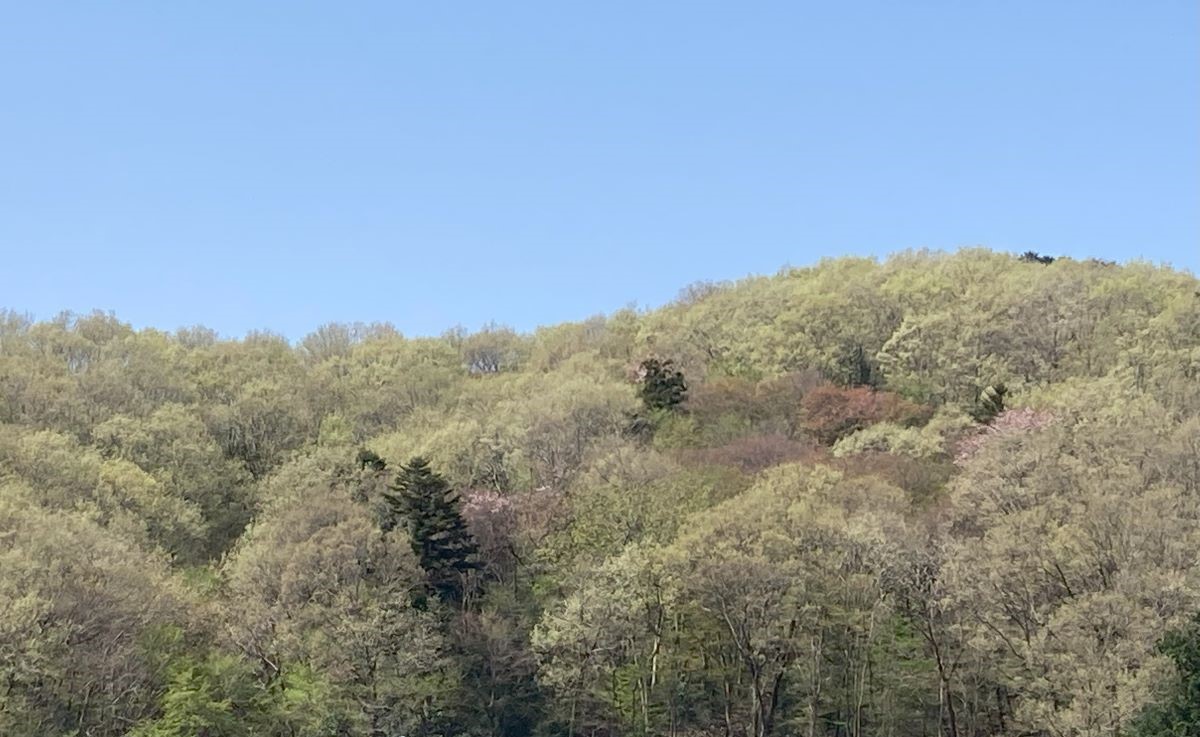

管理されなくなった木々は高木化・老齢化し、伐採適期から60年以上が過ぎて、もう萌芽更新は期待できません。放置された木々が枝を伸ばし過密になっているうえに、冬でも葉を落とさない照葉樹が入り込んで育ち、日光が行き届かない暗い林となっています。

暗くなり環境が変化してしまった雑木林では、雑木林の環境に適応した種は減少し特有の生態系が失われています。

ナラ枯れ

ナラ枯れは、カシノナガキクイムシという虫が媒介するナラ菌によって引き起こされる伝染病です。ナラ菌が木の中に入り込むと、数週間〜数か月で木が枯れてしまいます。

特に被害を受けやすいのが、雑木林の構成種でもあるコナラ、ミズナラ、クヌギなどのブナ科の樹木です。さらに、放置された雑木林の木は老齢化して耐性が落ちているので、ナラ枯れの被害を受けやすくなっています。

雑木林の中でナラ枯れによる枯死が増えると、生態系のバランスが崩れてしまうほか、森の保水力や土壌の安定にも影響が生じます。

ナラ枯れの被害は地域によって異なりますが、全国的に拡大傾向です。ナラ枯れは、雑木林の生物多様性に影響する大きな問題となっています。

私たちにできること

雑木林は、かつて農地だった地域の周辺に多く存在し、いまでは保全緑地や公園として開発から守られている場所もあります。ただし、開発されないように囲って守るだけでは雑木林特有の環境は維持できず、継続的な利用や管理が必要です。

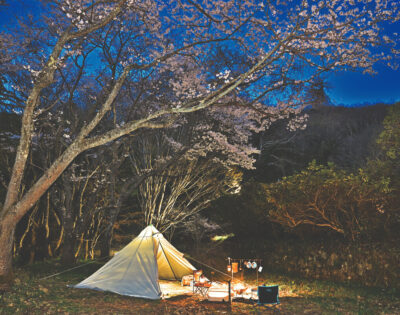

しかし、雑木林が経済システムから切り離されている現在では、作業の担い手は不足しています。アウトドア・アクティビティの中で、楽しみながら雑木林の維持に協力できれば理想的。下記に雑木林に関わる方法をご紹介します。

- 近くの雑木林を探してどのように管理されているのかを知る

- 自然観察会、炭焼き体験、里山整備などのイベントに参加する

- 下草刈り・間伐・落ち葉かきなどの管理の担い手になる

- 落ち葉を肥料に、間伐材を薪として利用する

ぜひ頻繁に足を運べる場所に、お気に入りの雑木林を探してみてください。

参考サイト:

雑木林の仕組みと働き:森林科学

ナラ枯れ被害:林野庁

ライター

曽我部倫子

東京都在住。1級子ども環境管理士と保育士の資格をもち、小さなお子さんや保護者を対象に、自然に直接触れる体験を提供している。

子ども × 環境教育の活動経歴は20年ほど。谷津田の保全に関わり、生きもの探しが大好き。また、Webライターとして環境問題やSDGs、GXなどをテーマに執筆している。三姉妹の母。