「私たちの仕事が必要なくなる未来が理想です」。そんな言葉を笑顔で語ってくれたのは、サステナブルな商品を扱うECサイト「Borderless Creations( ボーダーレスクリエーションズ)」を運営する毓青(ユーチン)さんと康弘さん夫婦。エシカルなライフスタイルの提案にとどまらず、教育や企業との連携を通じて持続可能な社会の実現を目指す二人の歩みに迫りました。

ファッション業界から「消費」のあり方に疑問を抱いて

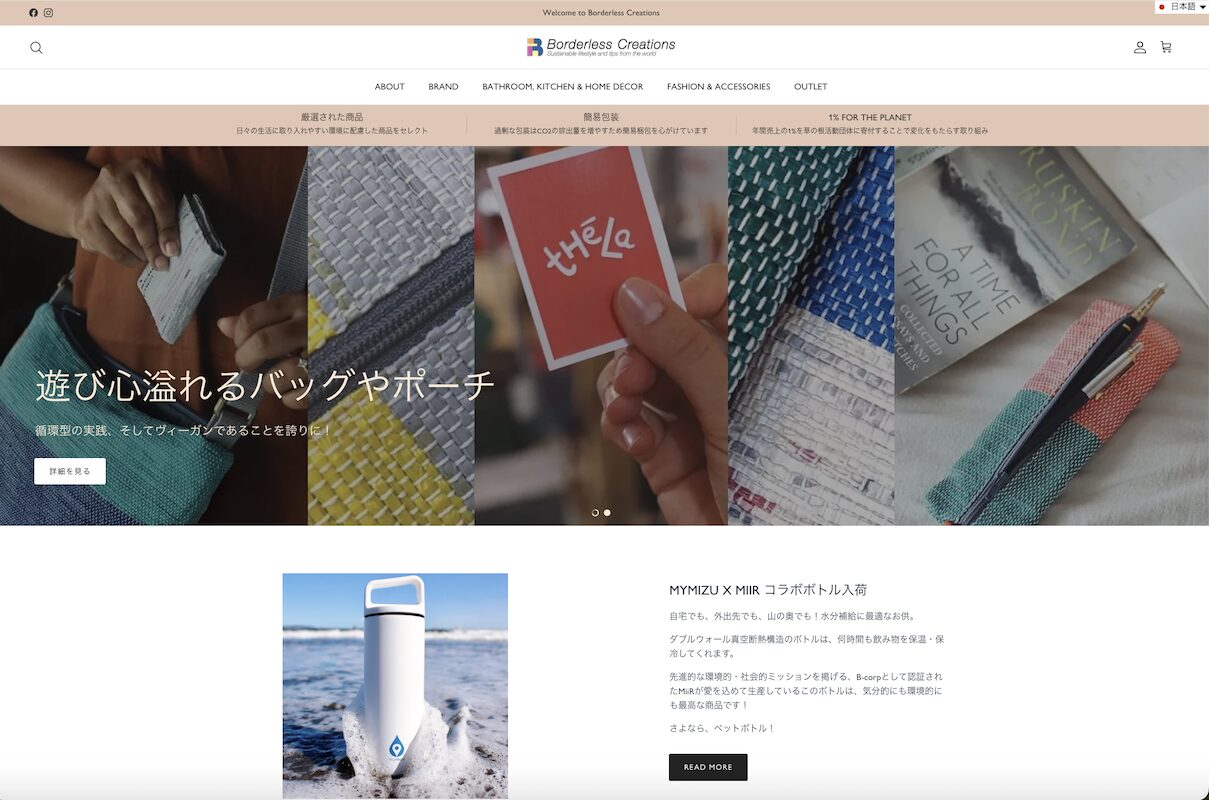

Borderless CreationsのECサイト

Borderless Creationsがスタートしたのは2019年7月。ファッション業界で長年働いてきた 毓青さんと康弘さんは、子どもが生まれたことをきっかけに、未来世代のためにできることを考えるようになりました。

「作って売れ残ったらセール、それでも売れなければ廃棄——そんな業界の仕組みに疑問を抱くようになりました」と康弘さん。自分たちで商品をつくることも検討しましたが、それでも「消費を生む側」になってしまうことに葛藤を感じたといいます。

廃ビニールを使ったバッグやポーチなど、廃棄物から生まれた色鮮やかなアイテムが特徴のブランド「 Théla(テラ)」

そんな中、エシカル商品やより環境に配慮された代替品の多い海外のブランドを日本に紹介するセレクトショップという形で活動を始めることに。初期には23ブランドほどを扱い、日用品や雑貨を中心に、日常に彩を添えてくれるような、見た目にも魅力的な商品を意識的に選んできました。

教育は“次の世代”へのバトン。子どもたちと育むサステナビリティの感覚

Borderless Creationsの活動を語るうえで欠かせないのが、「教育」へのアプローチです。特に 毓青さんは、息子さんが通うインターナショナルスクールで、サステナビリティ運営委員会の保護者として唯一のコーディネーターを務め、ユニークな実践を重ねてきました。

きっかけは、ポップアップイベントで来場者と直接対話を重ねるなかで感じた、世代による反応の違いでした。「環境配慮の大切さは理解できるけれど、今から自分の生活を変えるのは難しい」「価格が高くて手が出しづらい」といった声も多く、サステナブルな選択が、必ずしもすぐに届くものではないと実感したといいます。

「その一方で、学校での授業や自由研究の一環で講座に訪れてくれた子どもたちは、目を輝かせながら話を聞いてくれたり、質問をしてくれます。未来をつくっていく世代だからこそ、体験を通して“感じる”ことの大切さを伝えたいと思いました」と毓青さんは語ります。

小さなアクションが社会にどう変化をもたらすのか?3年生とディスカッションする様子

その思いから、学校の委員会活動に関わるようになり、幼稚園から高校までを縦断する全校生徒の中から 自ら志願したメンバーとともに、月1回のミーティングを継続しています。

アースデー企画の立案、フードロス削減の提案、プラスチックごみを減らすためのキャンパス内の改革、そして毎週木曜日に実施している「プラントリッチ( 動物性を植物性に置き換える)・ランチ」の導入に至るまで、子どもたちと一緒に学校の仕組みそのものを見直す提案を行ってきました。

また、家庭でも簡単にできる「LFCコンポスト」のセットを活用し、生ごみを堆肥に変える取り組みを小学生の授業に組み込むなど、循環型社会を体験を通じて学べる機会も提供しています。「 4年生の教室からスタートして、今では 他の学年にも広がっています。無理なく、楽しく、持続できる形を大切にしています」と話します。

ファッション業界における大量生産の背景とサステナブルファッションを選ぶ重要性について、中学生に伝えた

そのほかにも、キャンパス内イベントでのエシカルな取り組みの提案、電力消費や紙の使用量を調べる調査活動への支援、外部講師とのマッチングなど、学校との関わりは多岐にわたります。

「私はあくまで“コーディネイター”。子どもたちがやりたいことを叶えるために必要な情報や人をつなぐことで、彼らの自発性が育っていくのを感じています」と毓青さんは語ります。

さらに印象的だったのが、「親にエシカル商品をプレゼンする」という授業での一幕。生徒たちは、Borderless Creationsの商品を題材に、どのように説得すれば買ってもらえるかを考え、ポスターやプレゼン資料を作成しました。

「親の財布」を意識しながら価値を言語化する過程そのものが、サステナブルな視点を育む訓練となっているでしょう。

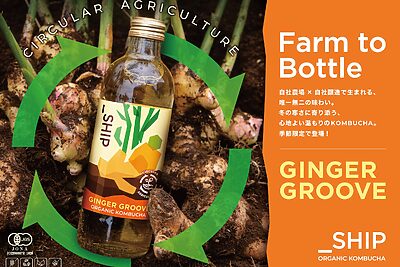

「自分で育てて、初めて気づく」企業と連携し、“気づき”を生む1年間のプロジェクト

Borderless Creationsは“モノを売る”ことにとどまらず、企業と連携した体験型のサステナビリティ教育にも力を入れています。その代表的な取り組みのひとつが、オーガニックコットンを種から育てる1年間のプロジェクト。

このプロジェクトは、外資系企業の社員向けエンゲージメント活動として実施されました。参加者はプランターでコットンを育てながら、サステナブルな素材の背景にある「手間」や「時間」と向き合っていきます。

「種を 蒔いて、毎日お世話をして、収穫できるのはほんのわずかです。それをTシャツにするとなったら…本当にこれを500円で売っていいの?という問いが自然に湧いてきますよね」と、 毓青さん。

このプロジェクトは、単なる栽培体験で終わりません。収穫したコットンは、連携する岡山のデニムブランドやホテルを展開する企業「ITONAMI 」によってタオルとして製品化され、NPOなどに寄付される仕組みになっています。ひとりひとりの手間が社会貢献へと結びつくこの設計は、多くの社員の共感を呼んだようです。

さらに、 ITONAMIでは「着なくなったデニムを回収し、新たな製品として再生させる」デニムのアップサイクルプロジェクト「FUKKOKU」も並行して進められており、社員が関わることで意識が変わっていく空気が企業全体に広がっていくでしょう。

「これらのプロジェクトは、いわば“実感を伴ったインプット”です。知識だけでは行動に結びつきませんが、自分の手を動かした経験は、ずっと記憶に残るんですよね」と、 毓青さんは感じた手応えを教えてくれました。

そのほかにも、国際機関のイベントでのエシカルなノベルティ(ユニフォーム、トートバッグ、ノートなど)の提案・調達サポートや、海外ブランドの輸入補助、企業ポップアップ出店の企画、さらには日本の伝統的な着物の帯の体験方アップサイクルワークショップを不定期で開催したり、原宿で土や草木との触れ合いを促進するコミュニティ「CATs Street Farming」の活動に参加するなど、活動の幅はさらに広がっています。

「『社員にどうすればサステナビリティをもっと“自分ごと”にしてもらえるか』と、企業のご担当者は本当に悩んでいらっしゃいます。でも、義務感ではなく、“おもしろそう”“やってみたい”という気持ちから始めることが、いちばん効果的なんです」と、 毓青さんは語ります。

Borderless Creationsは、実感を伴うきっかけを企業に届ける、柔軟で頼もしい伴走者としての社会的な役割りも担っているようです。

小さな実践が、未来を変える

イギリスのブランド「Ohelo(オヘロ)のステンレスタンブラー。全てリサイクル可能な素材からできている

家庭でも「できる範囲で」サステナブルなライフスタイルを実践しているというふたり。ペットボトルは買わない、コンポストを導入する、マイボトルを持参する。それぞれは小さな行動でも、積み重ねが周囲に影響を与えることを実感していると話します。

「私たちが理想とするのは、こうした商品が“当たり前”に店頭に並ぶ未来。そうなれば、私たちの仕事は必要なくなるはずなんです」

自宅のコンポストでできた土でハーブ作り

Borderless Creationsの活動は、売ることを超えて、生き方や価値観にまで問いを投げかけています。その静かで力強い歩みは、私たちの「選ぶ目」を育ててくれるはずです。

取材協力:Borderless Creations

ライター

朝倉奈緒

ファッション誌の広告営業、音楽会社で制作やPRを経験後、フリーランス編集&ライターとして独立し、カルチャー・アウトドア・自然食を中心に執筆。現在Greenfield編集長/Leave no Traceトレーナーとして、自然を守りながら楽しむアウトドア遊びや学びを発信。キャンプ・ヨガ・野菜づくりが趣味で、玄米菜食を実践中。