旬のものは、安くておいしい!そこでメカブとイワシのご紹介です。いずれも春の潮風を感じさせてくれる海からの贈りものです。日本は海に囲まれ、沿岸を潮流が流れる、水産資源が豊かな国。恵まれた環境がもたらす食材を積極的に食卓に取り入れましょう。メカブもイワシも、年間通して流通している食材ですが、旬を感じられる春の味は格別。栄養豊富で身体にもお財布にも◎!ですよ。

知っておきたいメカブのトリビア

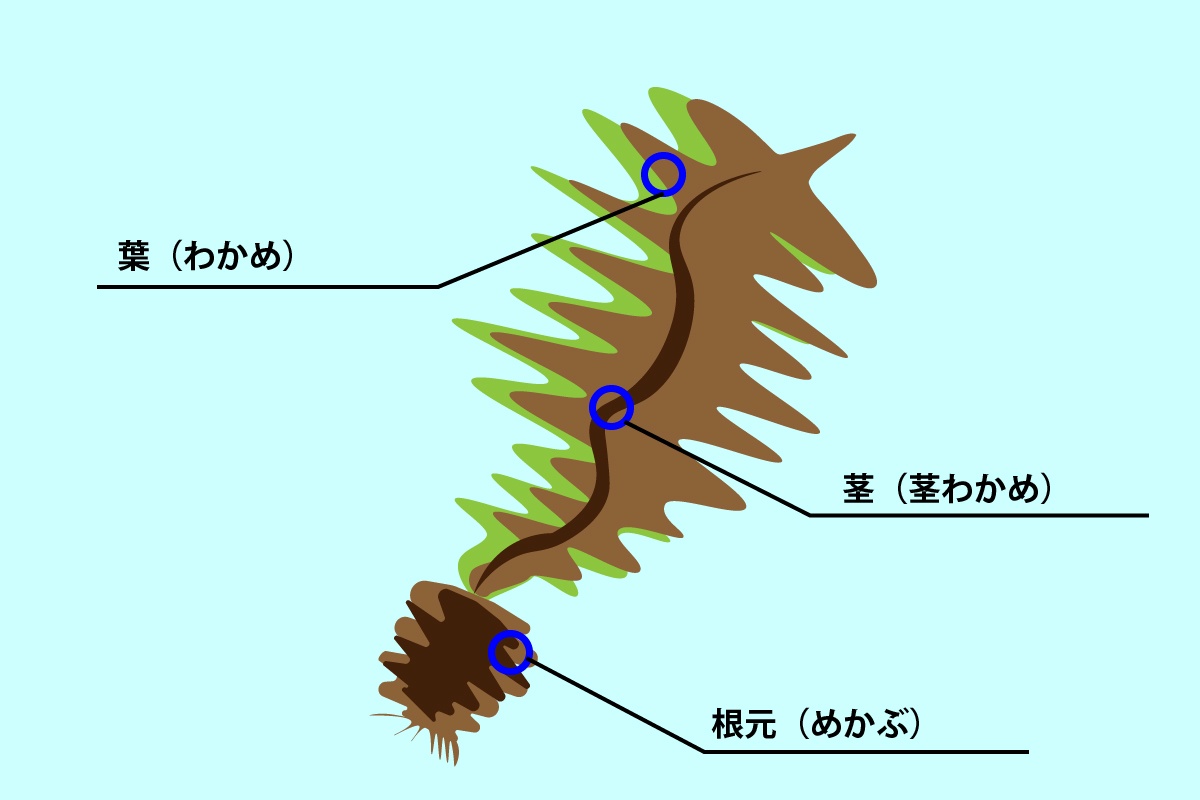

メカブ(和布蕪)とは、ワカメの根元の部分のこと。ワカメの可食部は、ワカメ(葉部)・茎ワカメ(茎部)・メカブ(根元)に分かれます。メカブは根元の部分の球状、または固いヒダ状のかたまりで、ワカメに比べて歯ごたえと粘り気があるのが特徴です。

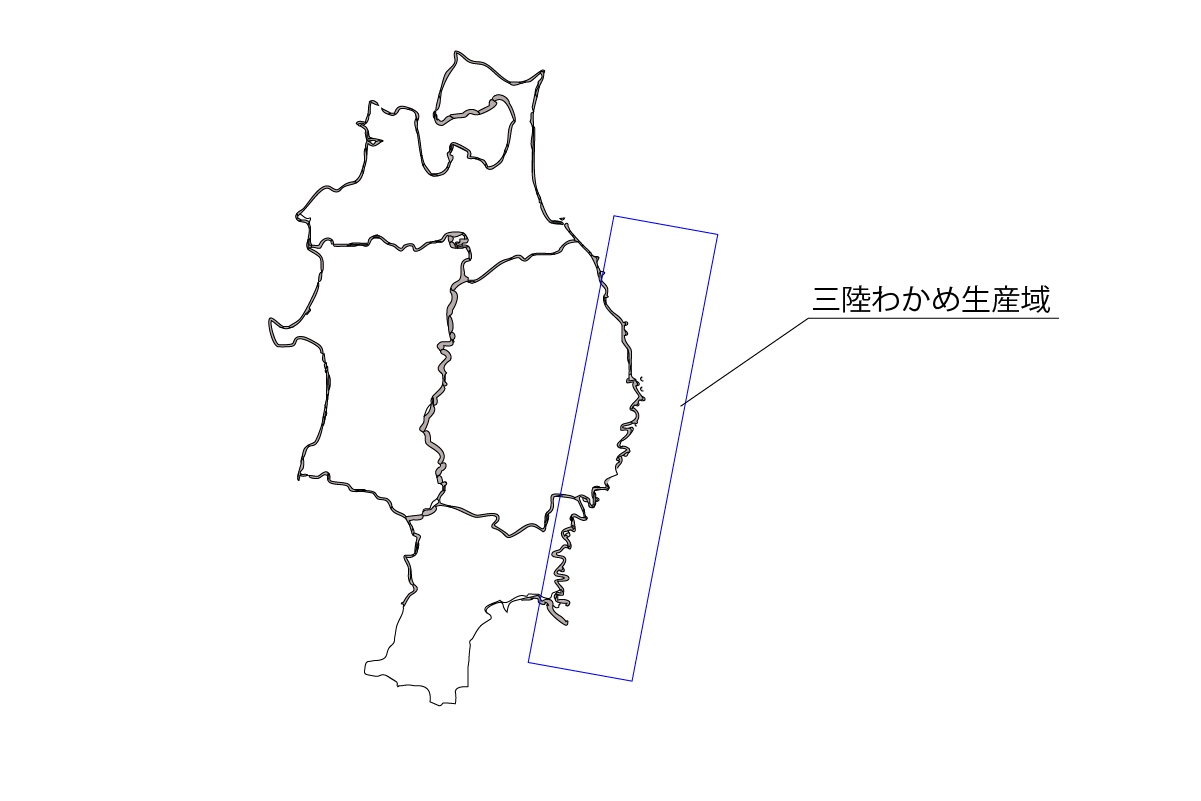

ワカメは国内の70%以上が岩手県・宮城県の三陸海岸で養殖されているものです。2~4月が収穫の最盛期で、生をシャブシャブなどで食べられるのはこの時期だけです。その後、塩蔵・乾燥・冷凍などで1年を通して流通します。

ぬるぬるは栄養たっぷり

メカブのぬるぬるは水溶性食物繊維(アルギン酸・フコイダン)によるものです。アルギン酸は胃腸の調子を整え、フコイダンは免疫力を高める効果があるといわれています。そのほか、カルシウムやヨウ素も豊富に含まれています。

ヨウ素には細胞の新陳代謝を促す効果や、甲状腺機能低下を防ぐ効果があるといわれていますが、摂り過ぎは逆効果となるおそれがあるため、食べ過ぎには注意しましょう。1日量の目安はメカブで1パックほど、約40gです。

生産量↑メカブのふるさと三陸の現在

メカブの一大産地、三陸地方は、東日本大震災によって養殖施設・漁船・加工設備などが壊滅的な被害を受けました。それでも残ったワカメの種苗で2011年6月頃から種付けを再開。とくに宮城県では生産量が増えつつあります。

ピンチを救え!産地で進む高水温対策

ワカメの名産地、三陸・鳴門・三浦などでの生産減が顕著になっています。最長の黒潮大蛇行が原因と考えられる高水温で生育が悪くなるだけではなく、アイゴなどの藻食魚が越冬できるエリアが北へ拡がっているからです。対策として、各地で高水温耐性をもつものや、早生などの開発が進んでいます。

黒潮とは日本の南岸を南から北へ流れる海流(暖流)のこと。本来、日本の南岸近くを流れる接岸ルートと、紀伊半島沖を蛇行する大蛇行ルートを1~5年くらいの周期で繰り返します。しかし、2017年~現在まで、かつてない程の長期での大蛇行が続き、猛暑や台風が上陸しやすくなり、周辺海域での生態系にも影響を与えています。また、本来は房総半島沖から東へ流れる黒潮続流が北上し、南三陸まで達する現象が起きています。

大衆魚or高級魚?イワシのヒミツ

長い間、サンマ・サバ・アジ・イワシは日本の大衆魚といわれてきました。ところが、サンマやサバは今や高級魚となり、アジも漁獲量が減り高値になってきています。回遊魚にも黒潮の大蛇行の影響が出ているようですね。

唯一がんばっているのがマイワシ。イワシはほかの元大衆魚に比べ、やや高い海水温でも接岸してくるので、今のところ影響を受けにくくなっています。

カルシウムたっぷり!手軽な栄養源

イワシはカルシウムが豊富な魚です。たとえば、マイワシのお酢煮は短い煮込み時間で骨まで食べられ、カルシウム不足が心配な人におすすめです。カタクチイワシの丸干しは、おつまみにGOOD!

カルシウムの吸収を助けるといわれているビタミンDとあわせて食べるのもよいですね。ビタミンDを多く含む食品には、マイタケや干しシイタケなどがあります。

おもなイワシは3種類

日本でおもに食用とされるイワシは、マイワシ・カタクチイワシ・ウルメイワシの3種類。マイワシの旬は、「入梅イワシ」と呼ばれるように、太平洋側ではおもに夏です。春が旬?と思われる人もいるかもしれませんが、日本海側の富山や鳥取では3~5月がマイワシ漁の最盛期。

関東でも早春からマイワシが獲れることがあります。脂のりはあまりよくありませんが、サッパリしているので何本でも食べられそうです。

マイワシ

焼き魚・煮魚・刺身として食べられています。近年は収穫量が増加していますが、1990年代に激減し、一時は高級魚となったことがあります。

- ニシン亜目ニシン科

- 日本付近の収穫海域:沖縄を除く全国

- 漁獲量状況:1990年代から急減したが、2010年頃から徐々に回復

- 旬:日本海側は3~5月、太平洋は6~10月が収穫期

- 回遊ルート:おもに黒潮又は対馬暖流に乗って北上

カタクチイワシ

大型のものは丸干しやめざしとして、小さなものはいりこやシラスとして流通しています。マイワシとは逆に高水温化などが原因で減少傾向です。

- ニシン亜目カタクチイワシ科

- 収穫海域:ほぼ全国

- 漁獲量状況:1990~2000年代に増加したが、2003年をピークに減少傾向

- シラス漁獲量:2015年をピークに減少しはじめ、一昨年から急激に減少している

- 旬:海域にもよるが冬を除いた通年、シラスは7~9月

- 回遊ルート:沖縄・九州から北海道、シラスは四国〜千葉にて生育

ウルメイワシ

ほかのイワシよりやや大型化する種類。各地で見られますが、温暖な海域に多く生息しています。マイワシに比べて脂は少なく、淡白な味わいです。

- ニシン亜目ニシン科

- 収穫海域:鹿児島から静岡、暖流に沿って生息している

- 漁獲量状況:2015年をピークにやや減少傾向

- 旬:10~2月

- 回遊ルート:夏に北上し冬に南下する

潮風かおる海産レシピ

生の海産物の調理って難しい!と考えている人も多いと思いますが、ポイントは2つ。①新鮮な食材を選ぶ。②適切な下処理をする。です。調理は慣れれば苦でなくなります。そして、調理済のものを購入するよりも格段においしくなります!ぜひチャレンジしてみてください。

これだけでアレンジ無限!メカブの下処理

まずはメカブの下処理から。ここをマスターしてしまえば、あとはアレンジ自在です!その日に食べきれない分は、保存袋に入れて空気を抜き、冷凍保存(約2週間)できますよ。

材料

- メカブ 1株(約100g)

- 水 (茹で用)1L

- 水(冷まし用)約1.5L

つくり方

- メカブを茎とヒダに切り分ける

- 沸騰した湯に茎を入れ、約1分茹でたら、ヒダを入れる

- ヒダを入れて再沸騰したら30秒ほどであげて、冷水で冷ます(湯に投入して鮮やかな緑に変わる瞬間が楽しい!)

- 好みの大きさにカットする

味付け例

- ショウガ+ポン酢

- かつお節+しょう油

- 白ごま+しょう油+ごま油

- たたいてご飯にのせて、納豆と一緒に

- 味噌汁の具として

- 茎はみりん・しょう油・とうがらしで佃煮に。お好みで、わさびと和えて

メカブをカットする時は滑るので、ふきんやキッチンペーパーで押さえてください。ちょっと大きめサイズが食感を楽しめますよ。ネギや玉ネギと合わせるのもおいしいですが、ネギに含まれる硫化アリルはカルシウムの吸収を抑えてしまうそうです。(害はありません)

おいしくカルシウム補給!イワシの梅煮

成人の1日あたりのカルシウム必要量は500~650mg、牛乳なら約3杯分とされていますが、不足しがちですよね。サプリメントは手軽ですが、旬の味を楽しみながら、必要な栄養素を食事に取り入れていければ、生活が豊かになります。

材料(2人分)

- イワシ 中(約80g)3本

- ショウガ ひとかけ(約15g)

- 梅干し 中3粒

- 水 100cc

- 米酢 大さじ 2+1/2

- しょう油 大さじ2

- 酒 大さじ2

- みりん 大さじ1

つくり方

- イワシをボールで水洗いしながらウロコをはがす(うろこは処理済の場合もある)

- 頭と内臓を取り除き、さらに洗ったあと、2等分に輪切りにする

- 水・酒・みりんを鍋に入れて軽く沸騰させる

- しょう油・酢(大さじ2)を鍋に入れ、魚を並べてうすくスライスしたショウガをのせる

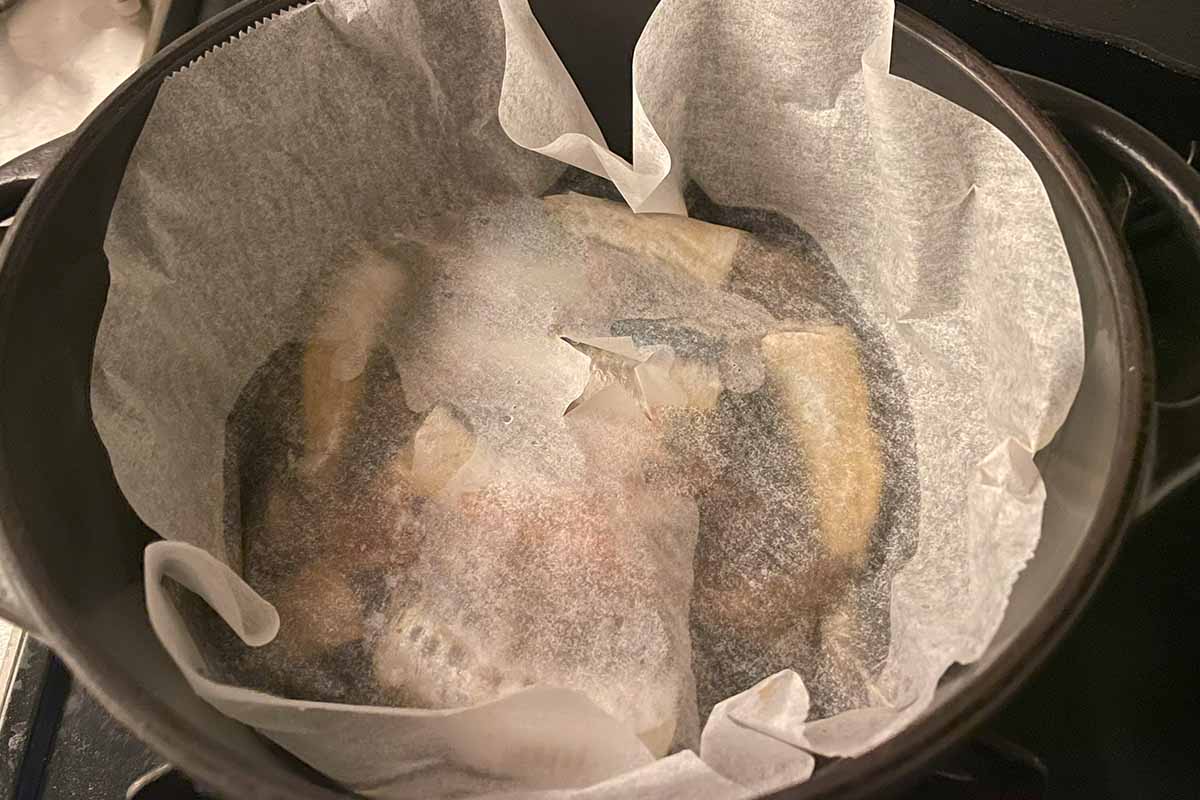

- クッキングペーパーを鍋の大きさに切り、中心に穴を開けて落し蓋にする

- 中火で鍋が温まったら、弱火で約10分煮る

- 梅干しの種をとり、ちぎって鍋に加え、タレを魚に回しかけてさらに弱火で10分煮る

※落し蓋で味は回るので魚は返さない。(いわしは皮が弱く動かすとはがれてしまう)

- 火を止めたら残りの酢(大さじ1/2)をかけ、鍋の蓋を閉めて約30分冷ます

- 食べる前に再加熱する

中骨が気になるときは、酢を足して10分ほど煮る時間を増やしてください。できれば骨ごと食べたいところですが、背の方から箸でほぐすと身がほろりとはがせます。味付けは甘くしたり唐辛子を入れたりお好みで調整してみてください。しょう油なしで酢と塩で味付してもサッパリとした風味が楽しめます。

やっぱり定番!イワシの塩焼き

地元産の新鮮なイワシが手に入ったら、丸のまま塩焼きでどうぞ。内臓の苦みが苦手な人は頭と内臓を取り除いてよく洗ってください。新鮮なイワシは、目が澄んでいて、張りがあり、背が鮮やかな青色をしています。

材料

- イワシ 中2本

- レモン くし切り1切れ

- 大根おろし 適量

- 塩(下処理用)小さじ1

- 塩(飾り塩用)小さじ1

つくり方

- イワシの表面をよく洗い、うろこが残っていたら取り除く

- キッチンペーパーなどで水気をとり、塩(小さじ1)を全体に軽くすり込み、冷蔵庫で約30分おく

※長めにおくことで、より水分が抜け、イワシ特有の臭みが取れます - 水気をとって、グリルの網にのせる。(グリルの網に油を塗っておく)

- 弱火でじっくり焼く(片面焼きグリルの場合、なるべく返す回数を少なくして十分に焼けてから返す)

- 全体に焼き色が付いて、目が白くなったら焼き上がり

- レモンを絞って大根おろしで食べるのがおすすめ。米酢&オリーブオイル、もちろんしょう油やポン酢しょう油でもOK。

表面が焦げていなければ、焼きすぎにはなりません。じっくり焼いてください。イワシはその漢字「鰯」の通り、デリケートな魚です。慎重に裏返してくださいね。内臓が苦手でないなら、ぜひ新鮮な春いわしの苦みを楽しんでください。内臓なしで食べる場合は味が淡白なので、オリーブオイルやごま油をあわせるとよいかもしれません。

ライター

Maita

アウトドア大好きなフリーランスのフードコーディネーター(FCAJ認定/1級)&Webデザイナー。こだわって作った『つくりおき料理』で楽しいキャンプ飯を考案。また、日本各地の固定種・在来種の食材を使った料理を手掛け、地域の食文化の継承を模索している。一人でも家族でも仲間でも楽しめる、そして地球にやさしいレシピを提案していく。