消火器の基本的なことについて

キャンプに使用する消火器を購入する際、基本的な消火器についての知識をおさえておきましょう。

消火器の構造には2つの種類がある

消火器は、レバーをにぎることで内容物を噴射させて消火する仕組みになっており、噴射する仕様には、大きくわけて加圧式と蓄圧式の2種類があります。

加圧式

加圧式は、消火器の中に高圧のボンベを内蔵していて、レバーをにぎるとボンベから高圧力のガスが容器内に噴出して、消火剤を噴射する仕組みです。

ボンベから消火器の容器内へガスが一気に噴出するため、老朽化していたりすると、消火器自体が破裂する恐れがあります。消火器の破裂事故のほとんどは、加圧式で発生しています。

蓄圧式

蓄圧式は、消火器の容器内に常に圧力がかかった状態で消火剤を封じ込めています。そのため圧力に耐えるように丈夫な構造をしており、圧力計を見ることで、中の圧力を確認することが可能です。

キャンプ用の消火器としては安全性にすぐれた蓄圧式のほうが適しています。圧力計がついているかいないかで、加圧式か蓄圧式かを見分けることができます。

消火器の内容物の違い

一般的な住宅用の消火器には、粉末系と水・泡系の2つのタイプがあります。

粉末系

粉末タイプの主成分はリン酸アンモニウム、硫酸アンモニウムなどで、木材などの火災から天ぷら油などが燃える油火災まで、幅広い用途で使用することが可能です。

水・泡系

強化液や中性強化液が充填されており、こちらも、木材などの火災から天ぷら油などの油火災まで、あらゆる火災の消火に期待ができます。

とくに家庭での天ぷら油の火災では、高い冷却効果が期待できるので、初期消火に本領を発揮します。水・泡系は粉末系に比べて、粉が残ったりしないため、後始末がラク。キャンプにも最適です。

キャンプに消火器を持参しよう!取り扱い方について

そもそもキャンプに消火器を持ち込んでもよいのか、高圧力のボンベなのでかえって危険なのではないか、なかには触るのもこわい、という人もいることでしょう。

「国内で製造されている消火器は、高い安全基準をクリアしているため、もっと気軽にキャンプに持っていってほしい」と、消火器メーカーなどでは推奨しているようです。

キャンプ場の管理棟には消火器を常設していますが、テントサイトから距離が離れていることが多いので、自分で消火器を用意しておくと、火災時に素早く消火活動ができます。

消火器は縦にして車載する

消火器は、縦にして設置するよう想定して製造されています。使用する際にも縦の状態でレバーをにぎることで、内容物が正常に噴射する仕組みをしています。

そのため、消火器は縦の状態で持ち運ぶのがおすすめです。車載する場合も、縦になるように消火器を取り付けましょう。

キャンプ場で消火器を取り扱う際の注意点

火の近くに置かない

焚き火の近くなど、高熱になるような場所には置かないようにしましょう。

40度を超えるような車内は避ける

真夏の40度を超えるような車内に消火器を放置するのは避けましょう。とはいえ、100℃近い高温で強度検査をおこなっているので、簡単に爆発するようなことはありません。ただし、スプレー缶タイプは、40℃を超えると破裂する恐れがあるので注意が必要です。

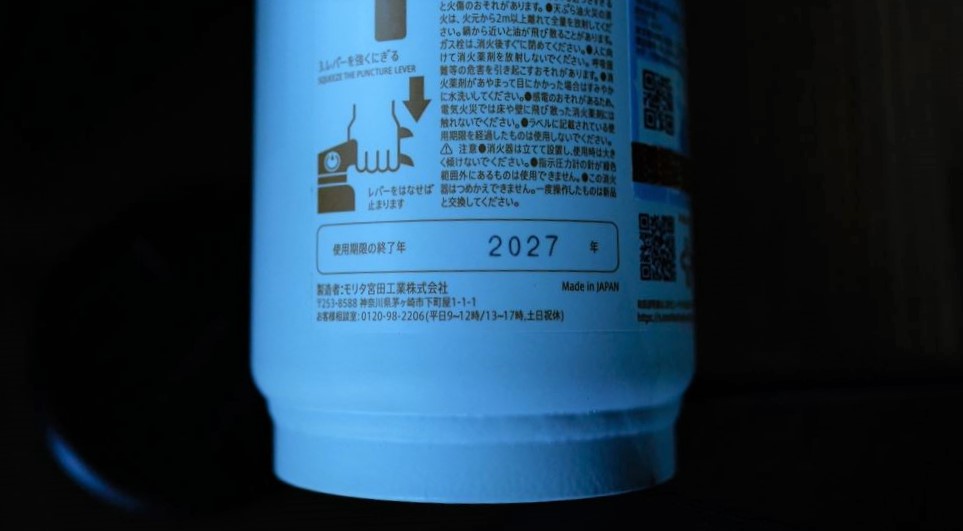

使用期限を守る

消火器には使用期限が定められており、容器に期限が表記してあるので、守るようにしてください。期限切れや使用後の処分方法は、消火器リサイクル推進センターで検索できます。

※エアゾール式はリサイクル窓口の対象外になります。処分方法は各自、確認をしてください。

キャンプ用消火器の選びかた

キャンプ用消火器の選びかたを紹介します。

キャンプ用消火器の選びかたを紹介します。

キャンプには蓄圧式がおすすめ

キャンプには、消火器本体が破裂したり爆発したりする恐れの少ない蓄圧式がおすすめです。

水・泡系を選ぶと掃除がラク

粉末タイプは、粉だらけになるため、消火活動したあとのお掃除が大変。水・泡系でしたら、洗い流せるのでキャンプにおすすめです。ただし、消化能力や火災の種類などについては、両者とも大差はありません。

キャンプにおすすめの消火器

以上の項目をふまえてキャンプにおすすめの消火器を紹介します。

モリタ宮田工業 maffs(マフス) 住宅用消火器

筆者がキャンプ用に購入した消火器です。日本製で国家検定合格品なので、安心して使用できます。消火剤は強化液(中性)で、木材やテントの火災から油火災まで、幅広い火事に対応します。

ハツタ PEP-10V 自動車用 ABC粉末消火器

車載用のプラケットが付属しているので、車内にしっかりと固定できます。車両火災を想定した消火器ですが、キャンプ時の火事にも対応します。

モリタ宮田工業 アルミ製 蓄圧式消火器

ボディがアルミ製なので軽くて扱いやすいという特徴があります。普通火災や油火災、電機火災に対応。

丸山製作所 キッチン消化スプレー

ボンベ式の本格的な消火器に比べて、スプレー型は持ち運びに便利なので、キャンプにおすすめです。油火災やテント火災などの初期消火にかなりの効果が期待できます。

エアゾール式簡易消火器 クイックガード

こちらもスプレータイプのエアゾール消火器。天ぷら油の火災などで、初期消火に効果を発揮します。テントや木材の火災にも対応。