見つけたら要注意!クラゲの種類と危険性

はじめに、日本の海水浴場で被害の多いクラゲの種類を紹介します。事前にどのようなクラゲに刺されると危ないのかを把握しておきましょう。

カツオノエボシ

傘の大きさが約10cmで、青っぽい色が特徴。5~8月にかけて発生します。毒性が強いため、刺されると激痛がはしり、幹部が赤く腫れます。じんましんや呼吸困難、ショック死してしまう可能性もある大変危険なクラゲです。

台風など強風のあとによく浜辺に打ち上げられているため、決して触らないようにしてください。

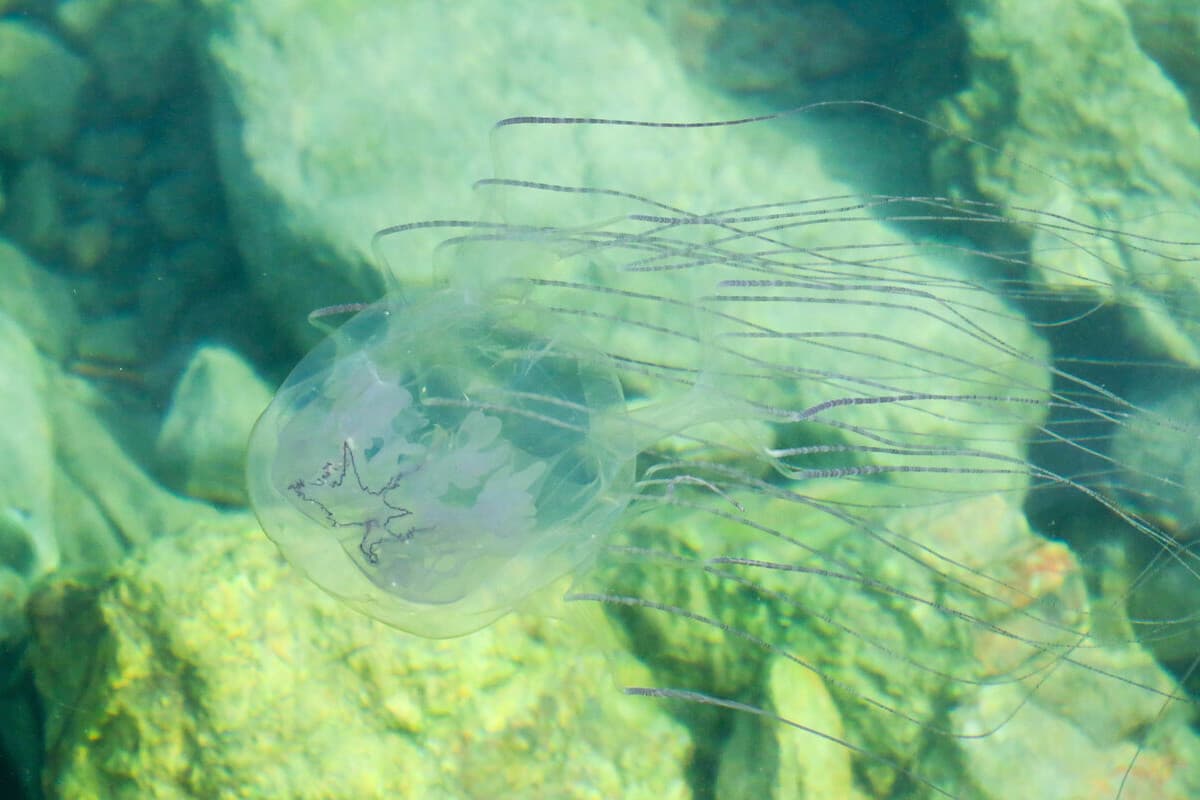

ハブクラゲ

傘が10~12cmのハブクラゲは、その名のとおり強力な毒を持っています。

沖縄や奄美で5~10月に多く発生するため、旅行する際は注意が必要です。激しい痛みやミミズ腫れだけでなく、重症の場合は呼吸困難や心肺停止など命にかかわる危険もあります。

アンドンクラゲ

アンドンクラゲはお盆以降によく発生します。傘部分が3cm程度と小さく見つけにくいため、刺されるまで気づかないことも。刺されるとビリビリとした痛みを感じ、多くはミミズ腫れになります。

アカクラゲ

傘が9~15cmで、特徴的な模様をしているクラゲがアカクラゲです。刺されると激しい痛みがあり、ミミズ腫れになります。発生するのは11~5月ごろですが、まれに海水浴シーズンに出現することもあります。

ミズクラゲ

海で最もよく目にするミズクラゲは、6~8月ごろに発生します。比較的大きめのサイズですが、毒性は強いほうではありません。症状も軽い痛み程度で済むことがほとんどです。

クラゲに刺されたときの応急処置の方法

次に、クラゲに刺されたときの応急処置の方法を紹介します。自己流で応急処置をしてしまうとかえって悪化してしまう可能性があるため、下記で紹介する応急処置の方法を参考に、処置をおこなってください。

1.海から出る

クラゲに刺されたと分かったら、周囲にいるクラゲに再度刺されないように、まずは海から出てください。刺された直後は何も感じていなくても、数分後に症状がでて溺れてしまう可能性があります。

2.触手を取り除く

刺された箇所にクラゲの触手が残っている場合は取り除きましょう。素手でおこなうと刺されてしまう可能性があるため、必ずピンセットや手袋などを使用してださい。適当な道具がないときは割りばしでも対処できます。

3.洗い流す

触手がなかなか取り除けない場合は、海水でやさしく洗い流しましょう。その際、刺された箇所をこすったりたたいたりしてしまうと、被害が拡大してしまう恐れがあります。

酢をかけるという方法を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、逆効果になってしまうこともあるため、刺されたクラゲの種類がわからない場合は酢を使うのは控えてください。

4.冷やす、温める

最後に、幹部を冷やす、もしくは温めて痛みを和らげましょう。応急処置が終わったら、医療機関で診てもらってくださいね。

クラゲに刺された際の症状別対処方法

前述のように、クラゲ被害による症状はさまざまです。どのような症状でも、海水浴場にライフセーバーや監視員がいる場合はまず相談しましょう。ここでは、症状別の対処方法をお伝えします。

症状が深刻な場合は救急車

毒性の強いクラゲに刺された場合は呼吸困難、最悪ショック死する恐れがあります。意識や呼吸に異変がある場合は、すぐに救急車を呼んでください。

症状は遅れて現れる場合もあるため、刺されてからすぐに異変がなくても油断は禁物です。

かゆみや腫れがある場合は応急処置後に皮膚科受診

クラゲに刺された場合、一刻を争うような状態ではなくても、医療機関で診てもらうことがおすすめです。とくに自分で触手を取り除けない場合や、強いかゆみや腫れがある場合は、皮膚科を受診しましょう。

症状が軽い場合は市販薬でも対処可能

比較的症状が軽い場合でも放置することはおすすめできません。患部をかいたり、強くたたいたりすると痕が残ってしまう場合もあるため気をつけましょう。

個人で対処する場合は、市販のステロイド配合薬を塗布して様子をみてください。

海水浴中にクラゲに刺されないようにするには

最後に、クラゲに刺されないようにするための対策を4つ紹介します。

最後に、クラゲに刺されないようにするための対策を4つ紹介します。

1.クラゲに触らない

当然のことですが、海でクラゲを見つけたら避けるようにしましょう。また、浜に打ち上げられて死んでいるクラゲも毒をもっていることがあるため、決して触ったり踏んだりしないようにしてください。

とくにカツオノエボシは見た目がきれいで、子どもが好奇心から触ってしまうことがあるため注意が必要です。

2.肌の露出を減らす

ラッシュガードを着て海に入れば、クラゲから肌を守れます。しっかり対策したい場合は、肌の露出を最大限減らしてみてください。誤ってクラゲを踏んでしまう場合もあるため、ビーチを歩くときはサンダルを履くとよいでしょう。

3.クラゲ除けクリーム、ワセリンを塗る

100%クラゲに刺されなくなるものではありませんが、クラゲ除けのクリームや日焼け止めも販売されているため、気になる方は試してみてください。

また、ワセリンを厚く塗ることでもクラゲの触手が肌に届きにくくなります。

4.クラゲ防止ネットがある海水浴場を利用する

なかにはクラゲ防止ネットが設置された海水浴場もあります。事前にウェブサイトや電話などで確認しておきましょう。