山登りのために整備された登山道。人が山を歩くうえでなくてはならないものですが、局地的な荒天や、登山者の増加などで荒れることもしばしば。山奥の静かなところでも、木道や木段が設置されていたり、くぼみが砂利で埋められていたり、手入れされているのを目にすることもありますよね。登山道の保全は誰がどのようにしているのでしょうか?利用する登山者は何に気を付ければよいのでしょう?登山道整備について紹介します。

山=自然公園の区分

登山道が通う山々。その山々は自然公園として、自然景観や生態系を保護するために区分がされていることはご存知でしょうか。

おおまかに、自然公園は自然公園法に基づき、国立公園(日本の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地)、国定公園(国立公園に準ずる自然の風景地)、都道府県立自然公園(都道府県を代表する自然の風景地)と3種に大きく区分されています。

これらの自然公園には国有地や公有地も含まれ、林業や農業といった産業の場にもなっています。環境に応じて公園ごとに計画を定め、前述した3種の公園区分をより細かく次のように区分しています。

- 特別保護地区:特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区*都道府県立自然公園は除く

- 第1種特別地域:特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域

- 第2種特別地域:第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域

- 第3種特別地域:特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

- 普通地域:特別地域以外の区域で、自然景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地、農耕地、森林等であって、景観の維持を図る必要性は特別地域ほど高くはないが、風景の保護を図る必要がある地域、あるいは特別地域の保護又は利用上必要な地域

出典:神奈川県

自然公園の区分を把握することは、その自然公園を保全することにつながります。

たとえば、特別保護地区では、植物採取・動物の捕獲・植物の植栽・外来種の持ち込み・焚き火など、生態系に影響を与える行為は原則的に禁止されており、現状維持が原則となっています。ですので、仮に登山道に倒木等があっても、無許可に手を加えてはいけません。近隣の市町村に連絡をしましょう。

登山道整備は誰がする?

自然公園の登山道の多くは、山小屋や各地域の山岳団体、ボランティア有志等によって維持や整備がなされています。ですので、自然公園内の登山道の状況について知りたいときは、その地域にある山小屋の方に話を聞くのが賢明でしょう。

山小屋は地域ごとの情報交換の場という機能を持っているところが多く、落石や崩落など、情報が得られるケースもあります。

基本的には、国立公園は環境省、国定公園は都道府県が、整備・維持管理することになっており、行政機関から請け負った民間企業が登山道整備に携わることも多々あります。

木道設置など、整備の内容によっては、資材をヘリコプターで運びあげることもあります。登山道整備には、資材費・人件費・運搬費、その他諸々のコストや時間を要します。登山道を利用する者として、理解しておきたいものですね。

登山者にできること

それでは、登山者が登山道をできるだけ守るためにできることを紹介したいと思います。

登山道を外さずに歩く

山を歩くときは、登山道を外れないのが基本です。登山道以外のところは危険なところもありますし、植生回復中のところもあります。植生の蘇生を見守りましょう。

木段が設けられているところは、木段の上を歩きましょう。木段は歩きやすいだけでなく、その周辺の植生を保護する役割があります。ただし、木段はなるべく傷つけないように、アイゼン等は外し、トレッキングポールの先端にはラバーキャップを付けて使用しましょう。

水切りをきれいに保つ

登山道に対して、2本の木材が水平に埋め込まれているところを見かけたことはありませんか?これは水切りといって、雨水を排出する構造です。

山に降った雨は、周辺よりくぼんでいる登山道に溜まり、川のように流れて登山道を削り掘ってしまうことがあります。この現象を未然に防ぐ仕組みが水切りです。

水切りに石などが詰まった状態になると、雨水の流れは悪くなります。協力を促している山で水切りに石や土などが詰まっているのを見かけたら、できるだけ取り除くようにしてみましょう!

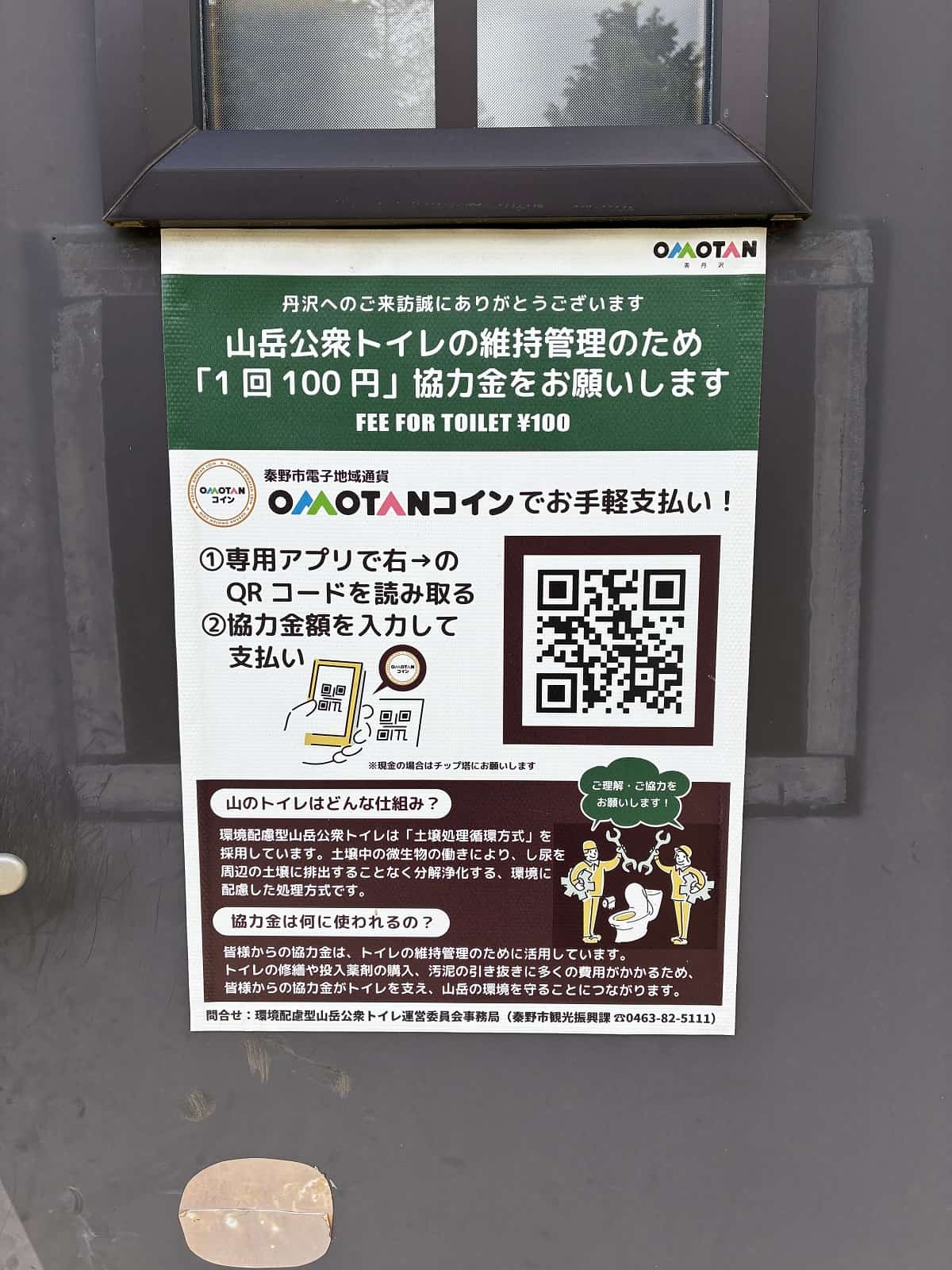

トイレチップを払う

山に設けられた山岳公衆トイレのチップは、トイレの維持管理だけでなく、その地域の自然を守るためにも役立てられています。入山の前に小銭を用意しておき、きちんと支払いましょう。

丹沢ではQR決済に対応しているところもあります。

登山道の整備をもっと知りたくなったら

では、登山道整備について、より深い知識を得るにはどうしたらいいのでしょうか。体験できる方法をご紹介します。

ボランティアに参加する

登山道整備のボランティアイベントに参加するという方法があります。登山道がどのように整備・補修されていくのかを実体験を通じて知ることができるのでおすすめです。

地方自治体や管理団体がホームページで募集をかけていることが多いので、こまめにチェックしてみましょう。

林業研修に参加する

分野がやや多岐にわたりますが、林業研修は実用性が高いものです。

たとえば、神奈川県では「かながわ森林塾」という、神奈川県の林業に就職したい人などを対象とした、基礎技術を習得する研修などをおこなっています。

- 刈り払い機を使った下刈り(草刈り)

- チェーンソーによる木の伐倒方法や切り方

- 丸太を組んで、階段や土留めなどの構造物を作る丸太作工

- 植生を動物から守るための植生保護柵の設置

筆者は「かながわ森林塾 演習林コース」の8期生です。実技と座学でしっかりと学ぶことができます。

かながわ森林塾 演習林コースの一コマ。伐倒の実習。

木が倒れる直前。木の動きを確かめます。

他県にもこのような研修が開催されているところは多くあります。興味がある人は、調べてみてはいかがでしょうか。