フェスとは?

基本的に、「フェス」は野外での音楽フェスティバルのことを指します。多くの人が会場に集まり、日常を離れて音楽や人、食などとの新たな出会いを楽しむ特別な体験の場です。

音楽愛好家のための祭典

フェスは、音楽好きが集まり、さまざまなジャンルやアーティストの音楽を楽しむ祭典です。大規模な会場や専門的な音響設備により、迫力あるライブ演奏を体感できます。また、野外イベントなので、参加者は静かに曲を聴くのではなく、好きな音楽にあわせて踊り、歌い、楽しめます。

人の出会いの場

フェスには複数のアーティストが参加しています。そのため、目当てのアーティスト以外のアーティストに出会い、興味の幅を広げられます。また、音楽愛好家同士が交流し、共通の趣味を持つ人々が集まる場としても機能しています。ライブパフォーマンスの魅力や音楽の力を共有することで、参加者同士が絆を深められるのです。

日常を離れた特別な体験

フェスでは、普段の生活では味わえない非日常的な空間や雰囲気のなかで、数多くの音楽やアーティストに触れられます。大規模な会場や華やかな演出、独特のフェスティバル文化に触れることで、日常生活で音楽を聴いているときとは違った感動があります。

また、フェスの会場では食事やキャンプなどを楽しむことができ、音楽以外の体験も充実しています。日々の生活から離れ、開放的な空間で思いっきり音楽と向き合うことで、新しい自分に出会えるかもしれません。

日常の枠を超え、音楽やエンターテインメントの魅力に浸ることで、参加者は心身ともに刺激され、充実した時間を過ごせるでしょう。

フェス前に準備しておくこと

フェスを存分に楽しむために、参加する前の準備が必要不可欠です。自分にあう形式のフェスを探したり、出演するアーティストの曲を予習したりすることで、より楽しくフェスに参加できるでしょう。

また、どのアーティストのステージを観るのか、いつ食事するのかなど、当日のタイムテーブルを作成しておきましょう。自分が見たいアーティストや食べたいグルメを効率的に最大限楽しめます。

自分にあったフェスを選ぼう

先述のとおり、俗に「フェス」と呼ばれているのは、音楽フェスティバルのこと。一般的な「ライブ」との違いは、おもに屋外で開催されることと、複数のアーティストが出演することです。

フェスではライブを観るだけじゃなく、屋台のご飯を食べたり、キャンプやバーベキューをしたりと、野外ならではの楽しみ方があります。

フェスは大きく分けて、フジロックやRSRなどの「郊外型フェス」と、サマソニやウルトラなどの「都市型フェス」があります。

初心者はアクセスが容易で装備も少なく済む「都市型」からスタートするとよいといわれていますが、ビギナーやファミリーでものんびり楽しめる中規模の「郊外型」フェスが増えてきています。

どのフェスに行くのかを決める理由は、「観たいアーティストが出演する」まずはこれです。一番好きなバンドを観に行ってもよいですし、普段はなかなか観れない海外アーティストを観に行くのもよいでしょう。

また、一緒に行く人によっても、選ぶフェスは変わってきます。子どもと一緒にいきなりフジロックはキツいので、ファミリー向けのアコチルを選ぶなど、近場で開催されるフェスから参加すれば無理なく楽しめるでしょう。

アーティストの予習をしよう

まずは大好きなアーティストの楽曲をおさらい。どのようなパフォーマンスが観られるのか、想像しながら作品を聴く時間もまた楽しいものです。

知らないアーティストのYouTubeなどをチェックしてみると、聴いているうちに「結構好きかも」という新たな出会いがあるかもしれません。

予習する時間がなくてもそれはそれでOK。当日たまたま観たバンドの大ファンになってしまうなんてのも、フェスの醍醐味のひとつですよ。

タイムテーブルを作ろう

ほとんどのフェスは、それぞれのステージごとのタイムテーブルが事前に発表されます。なるべく多くのアーティストが観たいと思っても、食事や移動の時間を確保したり、出演時間がかぶっていたりして、すべてのアーティストが観られるわけではありません。

好きなアーティストから優先順位を付けて、自分だけのタイムテーブルをつくりましょう。友達と観たいアーティストが違った場合は、そのときだけ1人で行動してみるのもよいですよ。この「自分タイムテーブル」を考えているときが、一番わくわくする時間かもしれません!

フェスの楽しみ方

フェスはただ音楽を楽しむだけのイベントではありません。会場のグルメに舌鼓を打ったり、音楽を聴きながらキャンプをするなど、フェスのお楽しみはさまざまです。フェスに着ていく服装なども工夫すると、より楽しめるでしょう。

フェスファッションを楽しもう

フェスを全力で楽しむためには服装の準備が重要です。都市型、郊外型どちらにも共通するフェスファッションの極意は、「動きやすい」「日焼け対策」「雨対策」の3つ。郊外型にはこれに「夏でも寒さ対策」が加わってきます。

みんなだいたいTシャツに短パン、スニーカーにハットという感じです。間違ってもヒールなんて履いてきちゃダメですよ。

雨が降ってきたら、防水ジャケットやレインポンチョなどを羽織ります。

アウトドアでは派手な色のほうが映えるので、普段は地味な色しか着ないという人も、フェスではカラフルなファッションで目立っちゃいましょう!

山でのフェスは山装備、海でのフェスならリゾート感を、都市型ならちょっとアーバンな感じなど、雰囲気を変えてもよいですね。

もちろん、好きなアーティストやフェス限定のTシャツを買って着るのも気分が上がります。

フェス飯を食べよう

フェスの飲食店は、ものすごい倍率のなかで、厳しい審査をくぐり抜けてきたお店ばかり。おいしいフードやドリンクへの期待が高まります。どのようなお店が出店しているのかをチェックしておきましょう。

大規模なフェスでは超有名店の飲食ブースもあり、なかには行列ができるものも。タイムテーブルが押さないように、余裕をもって組み込んでおきましょう。

歩きながら食べられるものは、ステージからステージの移動中にサクッといけるのでおすすめです。

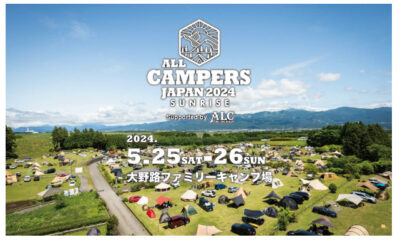

キャンプを楽しもう

キャンプサイトがあるフェスなら、ぜひキャンプしてみてください。会場近郊のホテルは1年前から予約が埋まっていたりして、なかなか取りづらいですし、シャトルバスは長蛇の列。

キャンプだったら無駄な移動の時間を掛けなくて済みますし、キャンプが主体のフェスも増えてきています。

キャンプ初心者でも大丈夫。フェスのキャンプサイトは初心者も多いので、協力しあいましょう。

サマソニには「手ぶらキャンプ」なるものがあり、着替えだけ持っていけばキャンプできちゃうそうです。

無数にあるテントのなかから自分のテントが分からなくならないように、テントをデコるのもフェスならではの楽しみ方です。

無理せずのんびりもアリ

フェスは思っている以上に体力を消耗するので、無理のないタイムテーブルを組みましょう。あまり詰め込まずに、贅沢で自由な1日を満喫するのもよいものです。

好きな音楽を聴いて、疲れたらまったりして、お腹がすいたら食べて、眠くなったら寝る。とくに子ども連れだと、子どものペースにあわせることになりますし、あまりカリカリせずにのんびり行きましょう。

ライブは目当てのものだけ観て、ほかの時間はワークショップなどの体験ブースや、キッズエリアなど、子どもも一緒に楽しめるような場所で過ごしましょう。

フェスに持っていくべきアイテム

フェス当日を楽しむためには、適切な持ち物の準備が不可欠です。初めてのフェスだとなにを持っていけばよいか、迷う人も多いでしょう。

ここではフェス初心者向けに、必須アイテムと便利な持ち物リストをご紹介します。以下のリストを参考にすれば、快適にフェスを楽しめます。

また、フェスの持ち物について、より詳細に記載していますので、こちらの記事もあわせてご確認ください。

必需品

ここではフェスに必須のアイテムを紹介します。

- 身分証明書

- チケット

- 着替え

- 現金および、クレジットカード

- スマートフォンとモバイルバッテリー

- 水分補給用のボトル

- レインコート(折りたたみ傘)

まず最初に、フェスに入場するためのチケットと、必要に応じて身分証明書を持っていくことが重要です。また、会場内での飲食やグッズ購入には、現金やクレジットカードが必要です。小銭もあると便利でしょう。

連絡手段として、また写真や動画を撮るためにも携帯電話は必須。モバイルバッテリーも忘れずに。

また、フェスは基本的に野外開催であり、夏に行われることが多いので、長時間の滞在には水分補給が欠かせません。空の水筒を持っていき、会場内で補充しましょう。

屋外フェスでは紫外線対策も必要です。日焼け止めクリームと帽子を準備しましょう。

さらに、急な雨に備えて、レインコートや折りたたみ傘、着替えを携帯するとなおよし!夏はとくに気候が変わりやすいため、雨に濡れたときや汗をかいたときを想定して着替えを持っていくことをおすすめします。

快適アイテム

次は、必須ではないものの、あるとより快適にフェスを楽しめるアイテムを5つ紹介します。

- 耳栓

- コンパクトな折り畳み椅子またはレジャーシート

- 小分けにできるバッグ

- 携帯用の手洗いジェル

- 簡易トイレットペーパー

1つ目は耳栓です。フェスは開放的な野外ステージにて、大音量で音楽を楽しめるところが魅力ですが、長時間にわたり大音量で音楽を聴くのは耳にとって大きな負担です。音量が大きいステージに近づく際、耳を守るために耳栓が役立ちます。

2つ目はコンパクトな折り畳み椅子またはレジャーシートです。休憩時に地面に直接座るのを避けるため、持ち運び可能な小さな椅子やシートが便利です。

3つ目は小分けにできるバッグです。貴重品や小物を分けて収納できるよう、ポケットが多いバッグやウエストポーチを選びましょう。荷物を分けておくことで、必要なものをすぐに取り出せるうえ、会場で必要ないものをロッカーなどに保管して荷物を減らせます。

また、フェスでは人が密集するため、盗難が起こることもあります。バッグを複数用意しておくことで、貴重品を一度に失う危険性が低くなり、盗難対策になります。

4つ目は携帯用の手洗いジェルです。会場のトイレが混雑していたり、公共のトイレなどで手を洗う機会が限られている場合、携帯用の手洗いジェルが役立ちます。フェスでは食事も楽しめるので、衛生の観点から持っていくことをおすすめします。

5つ目は簡易トイレットペーパーです。フェス当日は多くの人がトイレを利用することになります。トイレにトイレットペーパーがない場合に備えて、簡易トイレットペーパーを持っておくと役立つでしょう。

最後に、応急処置キットもあるとよいでしょう。小さなケガや切り傷に対応できるよう、絆創膏や消毒液を含む応急処置キットを準備しておくことで、ケガをしてしまったときにも対応できます。

荷物をまとめるポイント

フェスの持ち物は思った以上に多いと感じる人もいると思います。ここでは、持ち物を準備する際に注意すべきポイントを紹介します。荷物をまとめる際は、以下のことに注意しましょう。

- 軽量化

- セキュリティ

- バッグの機能性

- 持ち物のリストアップ

まず、フェスでは長時間の移動や待機が予想されるため、荷物はなるべく軽くしておきましょう。荷物の重さで疲れが溜まることのないように、必要なものだけ持っていくことに留意してください。

また、セキュリティにも注意する必要があります。フェスには多くの人が来場し、密着することがあるため、盗難が発生することは少なくありません。貴重品は身につけるか、常に自分の視界内に入るようなバッグに入れておきましょう。

盗難のリスクを減らすため、バッグはジッパータイプのものを選び、できれば体に密着させるウエストポーチやクロスボディバッグがおすすめです。

盗難対策や使いやすさなどを考慮し、バッグの選び方にも注目すべきです。荷物を分けて収納できる多ポケットバッグを選ぶと、物の出し入れがしやすくなります。また、防水機能のあるバッグを選べば、突然の雨からも中身を守れます。

そして、荷物をまとめる際には持ち物のチェックリストを用意するとよいでしょう。フェス前日には、リストを参照して必要な持ち物がすべてそろっているかどうかを確認しましょう。リストアップしておくことで当日の準備に慌てずにすみますよ。

緊急時の持ち物

野外フェスは楽しいイベントですが、熱中症やケガなど、緊急事態が発生する可能性もあります。そこで、野外フェスに持っていくべき緊急時に対処できるアイテムをご紹介します。

熱中症への対処

熱中症になってしまったら、涼しい場所に移動し、水分・塩分を補給しましょう。そして、身体を冷やすことが重要です。このような対応ができるように、フェスには以下を持参すべきです。

- タオル

- 冷感スプレー

- ハンディファン

- 塩飴

- 水

ケガへの対処

野外フェスは多くの人が集まる場所なので、そのぶんケガが発生しやすくなります。以下を荷物に入れておくと、ケガをしたときにすぐに対応できます。

- 絆創膏

- 消毒液

- 常備薬

- 虫よけ

人と接触し、転倒したときには、絆創膏や消毒液があれば対処できます。また、常備薬がある人は持参するようにしましょう。

そして、夏のフェスでは蚊をはじめとする虫が飛んでいることも多いもの。虫よけや、虫に刺されたら使うかゆみ止めを持っておくとよいでしょう。

ほかにも、防寒具やマスクなど、季節や天候によって持っていくべきものは異なります。フェス当日の天候や気候、体調を考慮した上で持っていくものを決めましょう。

こちらの記事では、フェスでの注意点を詳しく説明しています。あわせてご確認ください。

季節別:主なフェスイベント

フェスは、比較的天候が安定して野外でのイベントが開催しやすい春から夏にかけて多く行われます。しかし、秋や冬に開催される大型フェスもあり、1年を通してさまざまなフェスが開催されています。

ここでは、季節ごとに主要なフェスイベントを紹介します。

春のフェスイベント

春に開催される主なフェスを4つ紹介します。春のフェスでは桜並木や心地よい陽光など、春の過ごしやすい気候を満喫できます。また、新しい音楽やグルメとの出会いは、新生活のスタートにぴったりです。

JAPAN JAM

例年4月に千葉市の蘇我スポーツ公園で開催される、ロッキング・オン・ジャパン主催の大型フェス。国内外のロック、ポップス、ヒップホップなど、幅広いジャンルのアーティストが集結します。開放的な海浜公園で、春の陽光を浴びながら音楽を楽しめます。

LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN

2022年に世界最大級のジャズフェス「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」が埼玉・秩父に初上陸。国内外のトップジャズミュージシャンによる至極の演奏を、都会の緑豊かな公園で堪能できます。

KING SUPER LIVE

5月に神奈川・横浜で開催されるキングレコード主催の音楽フェスです。邦楽アーティストや声優・アニソン歌手による豪華なパフォーマンスが繰り広げられます。

METROCK

都会のまんなかで音楽とアートを楽しむフェス。国内外のロック・ポップス・ヒップホップアーティストに加え、お笑いライブやアート展示など、多彩なコンテンツが魅力です。東京と大阪の2か所で開催される、都市型ロックフェスです。

以上4つのフェスのほかにも、全国でさまざまなフェスが開催されています。こちらの記事では、以上に加えて春の野外フェスを新たに4つ紹介しています。あわせてご確認ください。

夏のフェスイベント

夏は最も盛んにフェスが開催される季節です。開放的な空間で音楽を楽しめること、豪華なアーティストラインナップ、多様なステージ構成、グルメやアクティビティなど、音楽以外の楽しみも充実していることが特徴です。

夏に行われるフェスのうち、とくに有名で来場者の多いフェスを4つ紹介します。

SUMMER SONIC

東京と大阪で同時開催される都市型フェス。国内外の有名アーティストが出演し、熱気あふれるステージが繰り広げられます。このフェスの特徴のひとつは、多彩なジャンルのアーティストが一同に集結することです。

ロック・ポップス・エレクトロニック・ヒップホップなど、幅広い音楽ジャンルが網羅されており、多様な音楽ファンが楽しめます。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL

茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催されるRock in Japan Festivalは、国内のロックバンドを中心に、幅広いジャンルのアーティストが出演します。

親子で楽しめるファミリーコーナーや飲食ブースが充実しているのが特徴です。キャンプエリアも併設されており、フェスを存分に楽しみたい人におすすめです。

こちらの記事では、ROCK IN JAPAN FESTIVAL以外にも親子で楽しめる野外フェスを3つ紹介しています。あわせてご確認ください。

FUJI ROCK FESTIVAL

新潟の苗場スキー場で開催されるフェス。大自然のなかでロック・ポップス・フォークなどの音楽を楽しめます。国内外の有名アーティストだけでなく、新進気鋭のアーティストも多数出演します。

また、アート作品やワークショップも充実しており、音楽以外にも楽しめるイベントです。

Greenroom Festival

横浜赤レンガ倉庫や横須賀海上公園などで開催されるGreenroom Festivalは、サーフカルチャーをテーマにした音楽フェスです。サーフィンやスケートボードなどのアクティビティも楽しめます。

秋のフェスイベント

秋のフェスは、夏の暑さも過ぎ、過ごしやすい気候のなかで音楽を楽しめるのが特徴です。夏フェスのような熱狂的な雰囲気とは異なり、落ち着いた雰囲気で音楽に浸れるフェスが多くあります。

また、秋の味覚を楽しめるグルメブースが充実しているのも特徴です。焼き芋やきのこなど、秋ならではの食材を使った料理を味わえます。主なフェスは以下の4つです。

TOKYO ISLAND

東京湾に浮かぶ人工島・海の森公園で開催される野外音楽フェスです。2022年に初開催され、音楽・キャンプ・アウトドアサウナ・グルメ・花火・ワークショップなど、さまざまなコンテンツを満喫できます。

都心からアクセスがよいにもかかわらず、都心の喧騒を離れて海辺のリゾート気分を味わいながらフェスを楽しめます。

OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL

大阪・泉大津フェニックスで開催されるロックフェスで、大阪のロックバンドHEY-SMITHが主催しています。それなりに大規模でありながら、出演者と観客の距離が近く、アットホームな雰囲気のフェスです。

大手のメジャーアーティストだけでなく、インディペンデントなアーティストや地元のバンドも積極的に出演しており、新たな才能や音楽の幅広さを発見できます。

朝霧JAM

静岡県富士宮市の朝霧高原で開催される野外音楽フェス。2001年に初開催され、今年で24回目を迎える、歴史あるイベントです。富士山麓の広大な草原で開催され、雄大な富士山を眺めながら音楽を楽しめます。

また、朝霞JAMはキャンプインフェスで、会場内にテントを張って宿泊できます。フェス期間中は、音楽だけでなく、キャンプや自然も楽しめます。

Brightness MUSIC&ART FESTIVAL

神奈川・川崎で10月に開催される、音楽とアートを融合させたオールナイト型フェスです。2014年に初開催され、今年で10周年を迎えます。

音楽とアートを融合させたイベントで、ライブパフォーマンスだけでなく、VJやインスタレーションなどさまざまな視覚的な演出も楽しめます。

冬のフェスイベント

冬のフェスでは、雪景色や氷の美しさを背景に、あたたかい飲み物や料理を堪能しながらライブパフォーマンスを鑑賞できます。

また、スケートはじめ冬ならではのアクティビティや、クリスマスや年末年始といったイベントにあわせたイルミネーションや食事を楽しめる点が魅力です。今回紹介する冬の主要なフェスは以下の3つです。

SNOW LIGHT FESTIVAL

苗場スキー場特設会場で開催される、雪山で音楽とスキー・スノーボードが楽しめるウインターフェスティバル。雪山という特別なロケーションで音楽を楽しむという、冬のフェスならではの特徴をもっています。

夜にはライトアップされ、花火も打ち上がって会場は最高潮に盛り上がります。

富士山麓音楽祭 Winter Session

静岡県富士宮市の朝霧高原で開催される冬の野外フェス。ロック・ポップス・フォークなど、多彩なアーティストによる音楽を、富士山麓の雪景色を眺めながら楽しめます。

GOOUT CAMP 冬

静岡県富士宮市のふもとっぱらキャンプ場で開催される、キャンプと音楽を楽しめる冬の野外フェスです。キャンプと音楽を同時に楽しめるのが最大の特徴で、キャンプ好きな人も、音楽好きな人も楽しめます。

特別なキャンプを経験したい人におすすめのイベントです。

ソロフェスの楽しみ方

フェスの楽しみ方には、「1人で参加するフェス」と「友人とともに楽しむフェス」の2種類があります。友人などと一緒に参加するフェスでは、好きなアーティストや音楽を共有しながら、フェスをより深く楽しめるでしょう。

いっぽうで、1人で参加する「ソロフェス」は、自分が好きなアーティストを自分のペースで巡り、自分だけの自由な時間を満喫できるという魅力があります。

ここでは、1人でフェスに参加することのメリットと、フェスの会場内で友達をつくるコツについて説明します。

1人フェスの魅力とは?

フェスは、未知のアーティストやジャンルと出会う貴重な機会です。1人で参加する場合、自分のペースで好きなステージを巡れるため、より自由に好きな音楽や新しい音楽と触れ合えるでしょう。

さまざまなアーティストのステージを行き来するなかで、まだ聴いたことのない音楽が、あなたの新たなお気に入りになるかもしれません。周りを気にすることなく、1人でじっくりと音楽に没入できるのは、ソロフェスの醍醐味です。

また、フェスはただ楽しむだけでなく、自分自身を見つめ直す機会でもあります。1人で過ごす時間は、自己反省や新しい自分の発見につながります。友人と参加する場合は、友人や自分が好きなアーティストのステージを見ることが中心になりますが、1人の場合は今まで見なかったアーティストや食べたことのない食事などに挑戦しやすいでしょう。

聴いたことのない音楽や食べたことのない料理に挑戦すると、日常では気づかなかった自分の価値観や興味を知ることができるかもしれません。フェスを通じて、自信を持って新しいことに挑戦する勇気をえられるでしょう。

以上のような魅力があるフェスの1人参加ですが、フェスの開放的で熱気のある雰囲気が手伝って、同じアーティストのファンと交流しやすくなることがあります。フェスは同じ音楽を愛する人たちが集まる場所。1人でいると、ほかのファンと自然に話が始まることがよくあります。

たとえば、アーティストの話題で盛り上がったり、お互いのフェス体験を共有したりすることで、新しい友達をつくるきっかけになることも。フェスの雰囲気は開放的でフレンドリーなので、1人でも参加しやすい環境が整っています。

ソロフェスでの注意点

ソロフェスは友人などと行くときとは違った楽しみ方ができますが、1人で参加するために注意すべきことがあります。それは、こまめに休憩をとることです。フェス会場内では、さまざまなリラックスできるスポットが用意されています。

1人でフェスに参加していると、時間を忘れてステージにのめり込み、食事や休憩をおろそかにしてしまいがち。1人でフェスに参加する場合、自分のペースで休憩できるのはメリット。疲れたときは、食事を楽しんだり、静かな場所で音楽を聴きながらひと息入れたり、リラックスしてみましょう。

また、アートインスタレーションやワークショップに参加し、1人の時間を有意義に過ごすのもよいでしょう。

フェス会場内で友達をつくる3つのコツ

これまでソロフェスの魅力を説明してきましたが、「自分は1人じゃなく、会場内で友達を作って一緒に音楽を楽しみたい」とお考えの人に向けて、会場内で友達をつくる3つのコツについてご紹介します。

- 共通の音楽趣味で仲良くなる

- アクティビティやワークショップに参加する

- SNSを活用して事前につながる

①共通の音楽趣味で仲良くなる

フェスは同じ音楽を愛する人たちが集まる場所。友達になる最初の一歩は、共通のアーティストや曲について話をすることから始めるのがオススメ!

たとえば、あなたが楽しみにしているアーティストの演奏を待つ間、隣の人に「このアーティストのどの曲が好きですか?」と尋ねれば、きっと会話が自然と盛り上がります。共通の話題は人と人との距離を縮め、一気に仲良くなれることでしょう。

②アクティビティやワークショップに参加する

フェスには音楽だけでなく、さまざまなアクティビティやワークショップも用意されています。これらに参加することで、同じ興味を持つ人たちと自然に交流する機会が生まれます。

たとえば、バンドTシャツをつくるワークショップや、ドラムサークルなど、共同作業を通じて新しい友達をつくることができます。ともになにかを作り上げる経験は、強い絆を築くきっかけになります。

③SNSを活用して事前につながる

フェスに参加する前に、SNSを活用して同じフェスに興味を持つ人たちと事前につながっておくのもひとつの方法です。フェスの公式アカウントや、特定のアーティストのファンページで交流を始めることができます。

また、フェス当日に「#フェスのハッシュタグ」をつけて投稿することで、現地で会える友達を見つけられます。SNSはフェスをより楽しくするための強力なツールです。